Un contributo all’esegesi transpolitica della storia contemporanea (2)

10 Gennaio 2013

Seconda parteLa trasversalità politica della questione della «sovranità monetaria»

Di seguito affronteremo la questione della trasversalità politica del problema della «sovranità monetaria», per contribuire, almeno su questo terreno, al superamento, necessario dall’una e dall’altra parte, della distanza che, ancora artificialmente ed a tutto vantaggio dell’egemonia del capitale finanziario globale, separa la contestazione, a tale egemonia, di un segno e quella dell’altro.

Dal momento che i nostri lettori sono, presumibilmente, più collocati nell’ambito di quella che abbiamo definito «destra sociale» – ma che invero ben potrebbe dirsi «sinistra nazionale» – diamo per scontato, sperando che la nostra fiducia non sia mal risposta, che essi conoscano le radici e la genesi socialiste del fascismo: un socialismo – quello fascista – che auspicava l’incontro con la nazione e che per tale via, alla fine, finì per incontrare anche la Tradizione spirituale e, nella fattispecie italiana, il Cattolicesimo, che dell’identità nazionale italiana è fonte e che, tra le tre fedi abramitiche, nella incompiutezza e parzialità delle altre due, della Tradizione spirituale è unica, autentica e vera espressione (1).

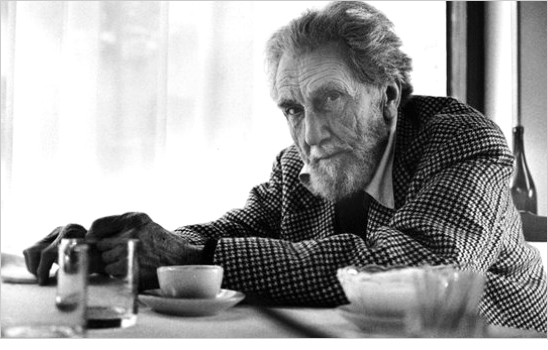

Diamo, pertanto, per scontato che questi nostri lettori conoscano le opere ed il pensiero politico ed economico di Ezra Pound, che per quanto riguarda i problemi della moneta e dell’economia dovrebbe essere un pezzo forte del loro background culturale (2).

Ora, da diverso tempo le idee economiche di Pound sono state accreditate da diversi esponenti accademici del pensiero di sinistra e di quello che, sebbene non di sinistra radicale, è considerato presentabile e cittadino a pieno titolo della «Repubblica delle lettere». I tempi nei quali di Ezra Pound si diceva – con Pasolini, ad esempio, il quale, non potendo negare il valore immenso della poetica poundiana, spesso ne riprendeva lo stile nelle sue opere – che sì, certo, è stato un grande poeta ma di economia non capiva nulla, sicché ha finito per prendere un abbaglio aderendo al fascismo quale impossibile rivoluzione anticapitalista, sembrano proprio tramontati.

Oggi le idee economiche di Pound sono al centro dell’attenzione di molti osservatori e studiosi perché la crisi attuale, il grande inganno della finanza speculativa, dimostra come il poeta americano avesse ben intuito – in questo influenzando persino Keynes con il quale ebbe occasione di incontrarsi – il cuore monetario del problema economico dell’umanità.

Se, un tempo, il pensiero del poeta americano – quelle idee che gli costarono, alla fine della guerra, prima il campo di prigionia alleato a Coltano, vicino Pisa, e poi, per lo scandalo di tutta la cultura internazionale del tempo, l’internamento in un manicomio criminale negli Stati Uniti – trovava estimatori solo in suoi epigoni e prosecutori, come Giacinto Auriti, generalmente confinati nel ghetto di quello che, per dirla con Robert Brasillach – un altro poeta vittima degli alleati vincitori –, è «il fascismo immenso e rosso», oggi le riedizioni delle opere del poeta cantore della lotta all’usurocrazia trovano per prefatori noti intellettuali di sinistra o comunque considerati «rispettabili» dalla cultura ufficiale, da Lunghini a Paolo Savona (3).

Queste aperture «in partibus infidelium» della sinistra e della cultura ufficiale, alle quali i migliori intellettuali della «destra sociale» da Giano Accame a Ivo Laghi hanno dimostrato, a suo tempo e purtroppo senza seguito politico, di voler corrispondere, stanno a comprovare quanto falso sia il tabù sul quale si divide la tradizionale dialettica degli schieramenti di partito. Parliamo, da un lato, del tabù che pretende che la dimensione sociale, e perfino «socialista» (nel senso, già detto, di comunitarismo non marxista), sia terreno esclusivo della sinistra, come se il fascismo – che di destra del resto non era senza per questo essere di sinistra tout court – non avesse avuto una politica sociale ed economica attenta ai bisogni popolari ed ai ceti meno abbienti e non avesse posto le basi dello Stato sociale che il regime democratico del dopoguerra, lungi dall’averlo fondato, si è limitato soltanto ad estendere e sviluppare, e, dall’altro, di quello che vuole la questione della sovranità monetaria e della lotta all’usurocrazia, ossia all’egemonia della finanza o finanziarizzazione dell’economia, esclusivo appannaggio della destra fascista, in modo da squalificare come «populismo» ogni critica alla finanza apolide.

Questi tabù culturali sono un vero e proprio ricatto che il neoliberismo impone all’una ed all’altra parte ed in particolare alla sinistra che, assecondando tale ricatto, finisce, per dogma antifascista, per tenersi lontana dal terreno della critica all’usurocrazia, limitandosi ad occuparsi solo del conflitto di classe nell’ambito delle relazioni tra «produttori», nell’ambito cioè dell’economia reale, e lasciando, in tal modo, mano libera al grande capitale finanziario transnazionale fino a rendersi portatrice di un irenismo globalista, «arcobaleno ed ecologista», del tutto funzionale al potere egemonico di coloro che, avendo privatizzato la creazione e l’emissione monetaria, detengono nelle loro mani il destino dei popoli, essendo diventati, come diceva Pio XI nella «Quadragesimo Anno», i padroni dell’intero organismo economico.

Marx il «fascista»

Invece, a ben leggere oltre gli steccati che l’ignoranza, dall’una e dall’altra parte, ha eretto e continua a ritenere, sul piano socio-economico, insormontabili, chi conosce davvero come stanno, filosoficamente e storicamente le cose, non potrà meravigliarsi nello scoprire che tra Ezra Pound e Karl Marx, perlomeno un certo «tipo» di Marx, sussistono concordanze nette e solo apparentemente impensabili (4).

Esiste infatti un Marx minore, quello meno conosciuto, che, per molti versi (astraendo naturalmente dalla sua impostazione di filosofia della storia del tutto contraddittoria, storicamente oltre che antropologicamente dimostratasi errata, e palesemente debitrice di un millenarismo secolarizzato in salsa materialista e dialettico-hegeliana con forti influssi platonico-gnostici), può essere fatto proprio dalla «destra sociale/sinistra nazionale», di cui sopra.

Se alcune pagine del Marx maturo, quello de Il Capitale, possono essere ampiamente usate per una critica fascista al potere della finanza apolide che svuota le sovranità nazionali (5), è l’altro Marx, quello più giovane e misconosciuto, che può essere legittimamente riletto in chiave socialmente interclassista, dunque ascrivibile ad un ambito «fascista» di socialismo nazionale, con riferimento alla lotta, per molti aspetti più vera di quella di classe, tra l’economia finanziaria e l’economia reale, sempre esistita, forse un tempo poco avvertita ma oggi palese ormai a tutti.

Ci riferiamo al giovane Marx autore de «Le lotte di classe del 1848 in Francia». In quest’opera, dimenticata, il Marx giornalista, cronista della realtà del suo tempo, è più pragmatico, e forse proprio per questo più realista, del Marx teorico de «Il Capitale» (6). Ebbene questo Marx, giovane e pragmatico, ci si presenta insospettatamente interclassista, al modo stesso in cui più tardi il giovane socialista Benito Mussolini, all’atto dell’abbandono del dogmatismo del socialismo ufficiale, si volgeva al «produttivismo» (come chiarì la denominazione de «Il Popolo d’Italia» che da iniziale «quotidiano socialista» diventò, ad indicare la via di un socialismo nazionale temprato dall’esperienza bellica ma radicato nel pensiero democratico e socialista del XIX secolo, «quotidiano dei produttori»).

Il Marx del quale stiamo trattando, ancora molto differente da quello de «Il Manifesto», descrive la vicenda della rivoluzione antiorleanista come una lotta di classe, sì, ma nell’alleanza della «borghesia produttiva» e del «proletariato» contro l’«aristocrazia finanziaria» che dominava nel regno costituzionale, a base censitaria, di Luigi Filippo. E qui diventa irresistibile l’accostare questo Marx al Pound di «Lavoro ed Usura» che canta la «perenne lotta tra chi vuol fare un onesto lavoro e chi, padroneggiando il denaro ad usura, vive alle sue spalle». Lavoratore – concetto nel quale viene fatto rientrare sia l’imprenditore che l’operaio – contro banchiere è questa la lotta di classe alla quale sia il giovane Karl Marx che il vecchio Ezra Pound fanno riferimento. Appunto «Lavoro contro Usura».

«Sotto Luigi Filippo – scrive Marx nella citata opera giovanile – non regnava la borghesia francese, ma una frazione di essa, i banchieri, i re della Borsa, i re delle ferrovie, i proprietari delle miniere di carbone e di ferro e delle foreste, e una parte della proprietà fondiaria venuta con essa in accordo: la cosiddetta aristocrazia finanziaria. Essa sedeva sul trono, essa dettava leggi nelle Camere… La borghesia industriale propriamente detta formava una parte dell’opposizione ufficiale… L’indebitamento dello Stato era… l’interesse diretto della frazione della borghesia che governava e legiferava per mezzo delle Camere (ossia l’aristocrazia finanziaria)… Il disavanzo dello Stato era il vero e proprio oggetto della sua speculazione e la fonte principale del suo arricchimento. Ogni nuovo anno un nuovo disavanzo. Dopo 4 o 5 anni un nuovo prestito offriva all’aristocrazia finanziaria una nuova occasione di truffare lo Stato che, mantenuto artificialmente sull’orlo della bancarotta, era costretto a contrattare coi banchieri alle condizioni più sfavorevoli. Ogni nuovo prestito era una nuova occasione di svaligiare il pubblico, che investe i suoi capitali in rendita dello Stato, mediante operazioni di Borsa… Poiché il disavanzo dello Stato era nell’interesse diretto della frazione borghese dominante, si spiega come le ‘spese straordinarie’ dello Stato negli ultimi anni del governo di Luigi Filippo superassero di molto il doppio delle spese straordinarie dello Stato sotto Napoleone… Le enormi somme che in tal modo passavano per le mani dello Stato davano inoltre l’occasione a contratti di appalto fraudolenti, a corruzioni, a malversazioni, a bricconate… La più piccola riforma finanziaria, invece, naufragava davanti alla influenza dei banchieri… La monarchia di luglio non era altro che una società per azioni per lo sfruttamento della ricchezza nazionale francese, società i cui dividendi si ripartivano fra i ministri, i banchieri, 240mila elettori e il loro seguito. Luigi Filippo era il direttore di questa società… Gli interessi della borghesia industriale dovevano sotto questo sistema essere continuamente minacciati e compromessi» (7).

Naturalmente, un marxista dogmatico leggerebbe queste pagine del suo «idolo filosofico» nel senso dell’ortodossia hegeliano-dialettica: qui Marx avrebbe solo inteso dire che il proletariato è l’alleato della borghesia nella lotta contro l’aristocrazia, anche contro quella finanziaria, in attesa di regolare i conti con la borghesia stessa una volta vinta la lotta contro l’aristocrazia.

Ma, in realtà, quel che sfugge al dogmatismo marxista è che il Marx interclassista, che abbiamo citato, coglie – certo, in lui questo è stato solo un momento prima del suo defluire o scadere nella dialettica materialista di matrice hegeliana con i suoi contraddittori caratteri, proprio perché materialista, di millenarismo secolarizzato – il «mistero d’iniquità finanziario» che si manifesta nella nullificazione, indotta dalla speculazione, nell’economia reale, produttiva, a vantaggio della creazione ex nihilo di moneta – una prometeica scimmiottatura della creazione divina – perpetrata e perpetuata dal potere finanziario speculativo, dal potere di pochi uomini, che, come insegna anche un Pio XI, padroneggiando il denaro, dominano sui loro simili i quali, mentre producono, con il loro lavoro, utili beni concreti per le necessità dell’umanità, restano schiavi dei banchieri in quanto perpetui debitori del sistema bancario globale.

Il capitale produttivo è per sua natura connesso alla produzione ed è stata una forzatura etimologica aver desunto dal latino «pecus» il termine «pecunia» per indicare l’aspetto monetario del capitale e distinguerlo da quello patrimoniale. Quando, appunto, la moneta era anch’essa un bene concreto (conchiglia, animale o oro) non si distingueva dal patrimonio. Ricordare questo non significa lodare acriticamente o chiedere il ritorno ai tempi della moneta aurea perché quelli erano i tempi della rarefazione monetaria che impediva lo sviluppo dell’economia. Si vuole, invece, segnalare il costante pericolo, che il dogmatismo marxista ha sempre sottovalutato, del tendenziale divaricarsi del capitale finanziario, lo pseudo-capitale, dal capitale patrimonio. Il primo parassitario, nella misura in cui si pone come autoreferenziale, ed il secondo produttivo.

Il mettere in evidenza una comunanza di natura e di destino tra imprenditore e lavoratore nella loro alleanza contro il banchiere non deve essere un pretesto – sia ben chiaro – per sminuire il contrasto che pur sussiste anche tra imprenditore e lavoratore. Ma questo contrasto è componibile, come la storia del XX secolo ha dimostrato, ed a tale composizione hanno teso le diverse culture sociali di destra, di sinistra e cattoliche e le diverse vie di conciliazione sperimentate, dalla contrattazione collettiva alla codeterminazione, dalla cogestione alla partecipazione sindacale, dall’azionariato operaio alla partecipazione agli utili e via dicendo. Invece il contrasto tra economia reale ed economia finanziaria ha qualcosa di «preternaturale», di «misterioso» dal momento che intorno alla moneta si svolge un dramma dagli echi primordiali, che il materialismo marxista, nella sua povertà esegetica della vicenda storica dell’umanità, non può cogliere.

La Rivoluzione dei ceti medi

Abbiamo già ricordato la forte somiglianza del giovane Marx con il Mussolini socialista produttivista. Uno degli slogan della propaganda fascista nell’Europa degli anni ‘30 era «Lavoratori di tutte le classi sociali unitevi», dove l’unione delle forze della produzione doveva essere suggellata all’insegna dell’integrazione di capitale e di lavoro, della borghesia come del proletariato, nella Nazione organizzata da uno Stato forte, autoritario, dirigista e pianificatore dell’economia posta in tal modo al servizio della comunità nazionale e della giustizia sociale interclassista. Il nemico di questa unione delle forze produttive nazionali era, nella visione del socialismo nazionale o nazionalismo sociale di quell’epoca, la finanza apolide, il capitalismo finanziario transazionale (8).

Il fascismo, infatti, aspirava non a ricostruire la società per ordini dell’ancien régime, con le sue caste – quella per cui il fascismo, che ha radici giacobine e di sinistra, fosse un movimento reazionario di opposizione alla modernità è una grande bufala cui hanno creduto da un lato le sinistre e dall’altro i tradizionalisti ed i conservatori, compresi i liberali –, ma una società basata sul primato dello Stato e sulla sintesi corporativista tra le forze della produzione a tutela del supremo interesse nazionale. La concezione organica dello Stato fascista prevedeva, sì, una comunità nazionale strutturata per unità differenziate, corpi professionali e sindacali, comunità locali, ma all’interno di una visione funzionalista e non di quella per «ordini» e per «caste» propria del mondo pre-moderno.

È evidente come, nella visione fascista, giocasse un certo ruolo anche la concezione «positivista» e «tecnocratica» dell’organizzazione sociale. E questo anche laddove vi era, se vi era, un tentativo di approccio al Cattolicesimo, inteso come mero elemento di identità storica e nazionale. Perché spesso, al di là della facciata «cattolica» che certi settori del fascismo più o meno sinceramente tendevano ad assumere, il punto differenziale tra la concezione dello Stato fascista e quella della Dottrina Sociale Cattolica stava nel fondamento immanentista che il fascismo, nel culto della Nazione, assegnava alla Comunità Politica a differenza del Cattolicesimo per il quale quel fondamento non poteva che essere e rimanere trascendente. Ciò non toglie – e lo aveva capito e sperato Pio XI – che la concezione socialista nazionale, che aspirava alla collaborazione nella Giustizia e nell’equa redistribuzione del reddito sociale tra imprenditore e lavoratore, potesse essere, depurata dai suoi fallaci fondamenti filosofici, ricondotta in un sano alveo cattolico, poteva essere «battezzata» (fu, invece, per quanto riguarda almeno l’Italia, la scelta di porsi come «religione secolare», in qualche modo soppiantatrice ed alternativa, al Cattolicesimo – scelta che maturò, portando ad esito il suo originario «giacobinismo», nell’alleanza con il razzismo nazista – a rendere impossibile la cattolicizzazione del fascismo).

Non è dunque un caso se tutti gli uomini più in vista del fascismo, non solo in Italia, provengano dalla sinistra socialista e democratico-repubblicana, contigua al socialismo «eretico» ovvero critico verso il socialismo ufficiale impaludato nei suoi dogmi marxisti. Un socialismo, questo «eretico», che si aggirava tra mazzinianesimo, proudhonianesimo e sindacalismo rivoluzionario soreliano e che finì per costituire, in tutti i Paesi europei nel periodo a cavallo tra fine XIX ed inizio del XX secolo, una «sinistra nazionale» destinata ad incontrarsi con la «destra nazionale» che, originariamente nata dalla critica tradizionalista e reazionaria, di primo Ottocento, alla modernità, si stava spostando verso posizioni «sociali» se non proprio «socialiste» ma caratterizzate in senso nazionale (si pensi, appunto, al monachismo nazionale e sociale di un Maurras ed al «socialismo nazionale» dei suoi seguaci, come George Valois, che nel moderno sindacalismo vedevano il ricostituirsi dei corpi intermedi dissolti dall’individualismo rivoluzionario del 1789 e sui quali si era fondata l’antica monarchia francese).

Alla fine del XIX secolo ormai la «nazione» non era più il cavallo di battaglia della Rivoluzione liberale ma era già diventata un ostacolo per il successivo cammino della Rivoluzione stessa. Il fascismo, dunque, nasce dall’incontro tra socialismo e nazionalismo e si presenta, sin da subito, come «l’eresia nazionale del socialismo e l’eresia sociale del nazionalismo». Scriveva già nel lontano 1965, all’inizio della sua biografia di Mussolini in otto volumi, Renzo De Felice citando Augusto Del Noce: «Nella convinzione che una biografia di Mussolini possa oggi concepirsi solo in questa prospettiva ci ha ulteriormente confermati quanto su Mussolini e il fascismo ha recentemente scritto il Del Noce nella introduzione al suo ‘Il problema dell’ateismo’, in particolare là dove egli parla del rapporto fascismo-cultura e alla priorità che – giustamente – egli dice si debba dare nel fascismo ‘al momento di origine socialista rivoluzionaria’ (…). In esso vi furono… una serie di istanze moralistiche e culturali che preesistevano ad esso (soprattutto nel sindacalismo rivoluzionario), che si giustapposero ad altre (di tipo soprattutto nazionalistico) in un equilibrio estremamente instabile che fu una delle maggiori cause di debolezza del fascismo stesso. Di queste istanze di origine sindacalista rivoluzionaria Mussolini fu in realtà un tipico rappresentante durante tutta la sua vita» (9).

Non collocabile né a destra né a sinistra, il fascismo fu la rivoluzione dei ceti medi schiacciati tra il capitalismo, in particolare quello finanziario, ed il proletariato. Verso quest’ultimo il fascismo fu antagonista dove il proletariato era egemonizzato dal socialismo marxista ufficiale – antagonista però nell’intento di liberarlo dall’ipoteca marxista per portarlo verso il socialismo nazionale – ma laddove tale egemonia non esisteva il fascismo si dimostrò un aperto alleato dei ceti operai e proletari in genere, che intendeva integrare nella comunità nazionale alla ricerca di un «socialismo per tutta la nazione».

Questo processo di avvicinamento tra la destra nazionalista e la sinistra eretica, quella da cui sarebbe nato l’interventismo di sinistra, andò elaborandosi e manifestandosi in tutt’Europa prima del primo conflitto mondiale per poi trovare, nella crisi sociale e politica del primo dopoguerra, il terreno adatto per inverarsi o diventando regime di massa, come in Italia, o comunque conquistando molti intellettuali, alla ricerca della «terza via», acquisendo anche una consistente base popolare, come nella Francia degli anni ‘20-‘30. Non solo, pertanto, un Mussolini o un Bottai o ancora un Grandi, con la loro provenienza dalla sinistra nazionale repubblicana. Lo stesso percorso fecero molti altri intellettuali e politici in tutta Europa. Ad iniziare proprio dalla Francia, dove, secondo alcuni storici, il fascismo europeo avrebbe avuto la sua incubazione culturale più coerente, alla fine del XIX secolo nell’incontro, appunto, tra maurrassiani e proudhoniani. Al fascismo, provenienti da sinistra, giunsero, in un modo o nell’altro, diversi esponenti, politici ed intellettuali, del socialismo francofono. Da Marcel Déat, capo dei «neo-socialisti» francesi degli anni ‘30, che aspirava ad uno Stato «socialista, nazionale, autoritario e popolare», a Pierre Laval, socialista vicino al pensiero anticapitalista di Lagardelle e di Michels, che finì per diventare capo di governo a Vichy; da Jacques Doriot, già deputato comunista che fonderà il PPF (Partito Popolare Francese) espressione di un «fascismo proletario», molto a sinistra nelle sue posizioni, ma in nome della nazione, e spesso in conflitto con i conservatori della destra dell’Action Franςaise (ma, al contrario, in aperto dialogo con la sinistra maurrassiana, quella dei Robert Brasillach e dei George Valois), a Henry De Man, socialista belga elaboratore del «pianismo» che si presentava come una revisione del socialismo dogmatico ufficiale proiettata «al di là del marxismo» nella prospettiva di una organizzazione dirigista dell’economia e di uno Stato capace di integrare le classi sotto una direzione sociale e nazionale dello sviluppo civile. Potremmo aggiungere anche il caso inglese del British Fascist Party, il cui fondatore sir Oswald Mosley proveniva dalle fila del laburismo e della tradizione fabiana e guildista del socialismo britannico.

Ma – dal momento che il fascismo fu un fenomeno ampiamente europeo con importanti episodi extraeuropei in tutti i Paesi sottoposti a modernizzazioni di tipo autoritario – connotati in un senso fortemente a sinistra, di una sinistra nazionale, furono anche i casi del falangismo spagnolo joseantonianio, dell’ungarismo crocefrecciato ungherese (che fu il fascismo più operaio e contadino nell’Europa degli anni ‘30), del rexismo belga e del legionarismo rumeno, del baathismo siriano-iracheno, del nasserismo egiziano, del peronismo argentino, del gheddafismo libico.

Lo scontro tra fascismi e destra conservatrice

Qualunque sia stato il contesto storico nazionale dei vari «fascismi», essi furono – in questo è il loro elemento comune dal punto di vista sociologico – espressione dei ceti medi e particolarmente della giovane piccola borghesia incastrata tra capitalismo e comunismo. Senza dubbio il contesto nazionale giocò un ruolo di rilievo nel posizionare i vari fascismi più verso destra o verso sinistra o nel determinarne il successo o l’insuccesso. Come ha dimostrato lo storico Gino Germani, nella sua opera «Le tre età del fascismo», laddove i fascismi trovarono di fronte, come loro irriducibile avversario, l’establishment conservatore essi furono sconfitti, mentre dove cercarono, sebbene strumentalmente e con la riserva mentale di successivamente sbarazzarsene, una precaria alleanza con tale establishment essi vinsero.

Esaminiamo di seguito alcuni esempi dello scontro tra establishment conservatore e fascismi rivoluzionari.

La Falange Espanola de Ofensiva Nacional Sindicalista nacque dalla fusione del gruppo «nazional-bolscevico» di Ledesma Ramos, un ideologo nicciano e volontarista infatuato del fascismo mussoliniano, del nazismo tedesco e del bolscevismo leninista, di quello di Onesimo Redondo, un giovane intellettuale la cui ideologia era l’espressione di un ruralismo nazional-contadino con forti tinte romantiche e sociali, e quello di José Antonio Primo De Rivera, figlio del dittatore e generale tradizionalista Miguel che governò la Spagna fino al 1931 con l’appoggio, oltre che della Chiesa, del partito socialista e dei sindacati, per via della tendenza interclassista, non pregiudizialmente sfavorevole alle classi lavoratrici, delle «juntas pariteticos» istituite dal suo regime (10).

Questa Falange originaria era caratterizzata da una forte ideologia nazional-sindacalista, nella prospettiva di uno Stato dirigista nel quale i sindacati misti sarebbero assurti a organi della direzione statuale dell’economia. Tuttavia essa non riuscì ad evitare, allo scoppio della guerra civile del 1936, il proprio assorbimento nella Falange Tradizionalista istituita da Franco.

A questo assorbimento si oppose fermamente José Antonio, che, anche dopo l’abbandono di Ledesma Ramos in polemica con i «senoritas» ossia i seguaci del figlio del dittatore, era il capo indiscusso della Falange originaria. In quel momento José Antonio era nel carcere repubblicano di Alicante (dove sarebbe stato fucilato di lì a poco) e nonostante da quel luogo inviasse ai capi falangisti le proprie direttive contro la fusione con i nazionalisti reazionari egli non riuscì a controllare gli eventi ed ad impedire che i suoi militanti, obtorto collo, fossero inquadrati nelle fila del nuovo organismo creato da Franco per meglio tenere in suo pugno le varie anime del «Movimiento Nacional». La Falange tradizionalista di Franco, unendo falangisti e monarchici carlisti (anch’essi come i primi non entusiasti dell’unificazione), finì per snaturare in senso nazional-conservatore, con l’abbandono del programma nazional-sindacalista, la Falange originaria.

Il fascismo rumeno fu incarnato dalla Legione dell’Arcangelo Michele, la quale, nonostante il suo misticismo quasi esoterico e la sua ideologia a carattere social-contadino, non riuscì, a sua volta, ad evitare la subordinazione, nel 1940, al regime nazionale più conservatore del generale Antonescu. Il suo fondatore, Corneliu Zelea Codreanu, era stato assassinato, su ordine del re, nel 1938 dopo aver perso la partita politica che egli ingaggiò con gli ambienti militari e nazional-conservatori, che tenevano in ostaggio la monarchia.

L’ungarismo crocefrecciato fu, nell’Ungheria tra le due guerre, l’unica opposizione sociale e politica, fortemente antifeudale e ispirata ad un socialismo nazionale con tratti palesemente razzisti, al regime reazionario dell’Ammiraglio Horty (colui che, per la sua libido di potere, aveva nel 1919-20 vanificato il tentativo del beato Carlo d’Asburgo di conservare almeno la corona di Santo Stefano). Anche l’ungarismo, tuttavia, non riuscì a sconfiggere il suo avversario di destra e finì per essere poi usato strumentalmente dall’alleato/occupante nazista in una feroce politica di repressione antisemita.

In tutti questi casi, i fascismi si erano sviluppati in una realtà prevalentemente rurale e quasi premoderna, ossia ancora soltanto agli inizi di un processo di più vasta industrializzazione del quale la giovane ed ascendente piccola borghesia era, anche in assenza di un vero ceto proletario operaio, la punta socialmente più avanzata, sospesa tra il richiamo romantico tradizionalista e l’ansia di rinnovamento e modernizzazione sociale e politica. Il nemico di questi fascismi a carattere prevalentemente contadino, ruralista ed operaio-romantico era l’establishment conservatore, sostenuto dai militari. Lo scontro, impari, era segnato in partenza e le forze conservatrici ebbero la meglio sulla giovane piccola borghesia fascista.

Il partito di Mosley, invece, agiva in una realtà ultramoderna e già industrializzata, come quella inglese, dove ogni spazio politico era occupato, a destra da liberali e conservatori ed a sinistra da sindacati e dal partito laburista. Infatti, il movimento di Mosley non trovò veri alleati né a destra né a sinistra e, accusato di intesa con la Germania, finì per essere sciolto agli inizi della guerra.

Un analogo destino, in una realtà abbastanza avanzata nel processo di industrializzazione, ebbero il rexismo di Léon Degrelle, in Belgio, e le varie leghe fasciste francesi. Anche in tali casi ogni sbocco, sia a destra che a sinistra, era impraticabile, nonostante il consenso di massa che in certi momenti a seguito della crisi del 1929 tali movimenti conseguirono tra i ceti medi. L’esito inevitabile per questi fascismi fu il collaborazionismo, come avvenne in Francia con il regime di Vichy (il Degrelle invece finì per arruolarsi nelle Waffen SS), nella speranza, rimasta inattuata ed in fondo utopica del Nuovo Ordine Europeo promesso da Hitler (ai nazisti, nonostante retorica e propaganda, interessava un’Europa sottomessa alla Germania e non un’Europa civiltà di popoli fratelli).

Gli esempi sopra fatti, dimostrano che il fascismo, nonostante la sua carica rivoluzionaria, non è mai riuscito ad avere successo né nelle società ancora agli inizi della modernizzazione né nelle società già profondamente modernizzate. Invece (senza però dimenticare che il nazismo non può essere, dal punto di vista dei contenuti filosofici e ideologici, accostato sic et simpliciter al fascismo italiano) esso ebbe successo laddove la società era in una fase «dualista», ossia a metà strada tra ruralismo ed industrialismo, come appunto in Italia e, sebbene si trattasse, all’epoca, di una realtà certamente più industrializzata dell’Italia, in Germania. Questo perché, in tali contesti, il fascismo, alleandosi strumentalmente con le forze nazional-conservatrici, funse da collante ma anche – si badi bene! – da momento di passaggio da una società rurale, conservatrice, ad una società moderna ed industrializzata, produttivista.

Un esempio di fascismo di successo, analogo a quello italiano, è costituito dal caso del peronismo argentino che però, rispetto al fascismo italiano, ebbe un contenuto molto più socialmente connotato verso sinistra. Il peronismo riuscì ad imporsi in una realtà segnata, in quegli anni dell’immediato secondo dopoguerra, da una forte accelerazione, caotica e disordinata, del processo di industrializzazione che aveva visto l’affluire dalle campagne verso le città di ingenti masse di proletari (le cosiddette «capecitas negras») le quali finirono per costituire la base del regime nazional-populista di Peron».

Altri esempi di fascismo di successo sono stati il nasserismo e gli altri movimenti socialisti nazionali, sul tipo del gheddafismo e del baathismo, di liberazione nazionale nei Paesi arabi nell’età della decolonizzazione. Questi movimenti, che durante la guerra simpatizzarono, sia per simpatia ideologica che in funzione anti-inglese, con l’Asse, sono stati caratterizzati dalla loro politica di modernizzazione autoritaria attuata in nome di un nazionalismo sociale anticoloniale. In questi casi «pan-arabi», però, mentre, ad analogia dei fascismi europei, l’élite intellettuale, di punta, fu costituita dalla piccola borghesia rivoluzionaria, la base di massa era fortemente rurale popolare, ossia il contesto era più simile a quello dei Paesi europei dove invece il fascismo fu sconfitto. Il loro successo va dunque spiegato con il fatto che essi si presentavano come movimenti di liberazione nazionale e con il fatto che le oligarchie tradizionali o erano fortemente indebolite o a tal punto compromesse con i colonizzatori da aver perso ogni ascendente sulle masse popolari.

Un caso a sé, ma significativo, è costituito dal castrismo/guevarismo. Fidel Castro apparteneva ad una agiata famiglia piccolo borghese, che lo avviò agli studi legali. Il futuro caudillo cubano fu allievo dei gesuiti presso i quali conobbe gli scritti di José Antonio Primo De Rivera formandosi in un cattolicesimo sociale, intriso di tradizionalismo popolare, per poi approdare, inizialmente, ad una ideologia di tipo nazional-populista fortemente impregnata di «passione latinoamericana». Non a caso la prima rivoluzione cubana, caratterizzata da una ideologia socialista ma non marxista quanto piuttosto, appunto, populista, fu soprattutto una rivoluzione di liberazione nazionale anti-imperialista, ossia anti-americana, e, prima dell’episodio della Baia dei Porci, nulla faceva presagire la svolta in senso filo-sovietico del regime cubano, svolta che infatti non piacque a Che Guevara.

Anche Ernesto Guevara de la Serna, il «mitico» Comandante, l’«Eroe della Rivoluzione», era nato in una famiglia della media borghesia argentina. Studiò da medico e militò, con entusiasmo, nell’ala sinistra del movimento peronista, quella che faceva riferimento più che al colonnello Peròn a sua moglie Evita, la «Regina dei descamisados». Evita era figlia illegittima, non riconosciuta, di un proprietario terriero e proveniva da una vita di povertà ed umiliazioni. Questa sua originaria condizione sociale proletaria faceva propendere Evita verso posizioni di sinistra più avanzate di quelle del marito. Evita era più vicina, anche umanamente, ai ceti operai rispetto al consorte il quale, pur avendo una attenzione politica certamente favorevole verso le masse operaie e popolari, tuttavia vedeva in esse più lo strumento di manovra per il suo potere nonché la base su cui fondare il proprio regime. Insomma il «mito cubano» di tanta sinistra libertaria, con buona pace dei suoi epigoni, ha radici fasciste, nazional-populiste», una chiara eredità nazional-populista la seconda parte del noto motto del Che («Hasta la victoria siempre») che si conclude, significativamente, con «Patria o muerte».

È dunque in nome della Patria – una Patria di popolo – che Fidel Castro e Che Guevara hanno combattuto la dittatura filoamericana di Fulgencio Batista, che aveva fatto di Cuba il bordello dei ricchi miliardari statunitensi drogati fino al midollo. Senza dubbio quello del castrismo è stato un regime fallimentare sicché Cuba è rimasta anche dopo la Revolucion un «paradiso sessuale» per gli occidentali in vacanza. Forse anche la consapevolezza di questo fallimento ha mosso il vecchio e malato Fidel a chiedere a Benedetto XVI, nella sua recente visita pastorale a Cuba, di parlargli di Dio e della fede cristiana. Un ritorno di Castro al suo giovanile cattolicesimo appreso dai maestri gesuiti? Solo Dio è giudice del cuore umano, solo Lui sa.

Luigi Copertino

• Parte 1

• Parte 3

1) È questo percorso che spiega i motivi per i quali, alla fine, molti dei fascisti di sinistra trovarono la fede in Cristo o erano sul punto di trovarla, da Mussolini a Bottai, da Marinetti a Papini, da Cianetti a Gentile e via dicendo.

2) Per chi volesse approfondire la figura, la poetica ed il pensiero politico ed economico del grande poeta americano, italiano di adozione, rinviamo al bellissimo saggio del compianto Giano Accame «Ezra Pound economista – Contro l’usura», Settimo Sigillo, 1995, Roma.

3) Di Ezra Pound il Lunghini ha prefato l’«ABC dell’economia ed altri scritti» per la Bollati Boringhieri, Milano, 1994, mentre Savona «Lavoro ed Usura», Milano, 1996. Questi testi poundiani, anche in altre edizioni, sono disponibili, per chi volesse approfondire, anche nel vasto catalogo EFFEDIEFFE.

4) Ci rifacciamo per questa analisi del Marx meno conosciuto a C. Moffa «Stato sociale, crisi finanziaria, sovranità nazionali: il ruolo della Banca Centrale Europea», in AA.VV. «La dimensione sociale dell’Unione Europea alla prova della crisi globale», a cura di Andrea Ciccarelli e Pietro Gargiulio, Franco Angeli editore, 2012.

5) Ci riferiamo a quelle pagine del I° Libro de «Il Capitale» nelle quali vengono stigmatizzati i derivati, che nell’Ottocento già esistevano essendo essi un’invenzione della Borsa olandese del XVII secolo, ed a quelle, sempre del I° Libro, nelle quali si descrive il sistema truffaldino dell’indebitamento degli Stati da parte delle Banche Centrali storicamente nate come banche private, ad iniziare da quella d’Inghilterra fondata nel 1694 (successivamente, tra fine del XIX secolo e primi ottant’anni del XX secolo – in Italia per merito del fascismo con la sua legge bancaria del 1936 – le Banche Centrali furono o nazionalizzate o rese strettamente funzionali alla politica economica degli Stati, ossia «pubblicizzate»: solo a partire dalla rivoluzione neoliberista reaganiana e thatcheriana, a partire dal 1980, esse tornarono ad essere integralmente private ed indipendenti dai governi). Per notizia del lettore riportiamo i passaggi salienti di queste pagine marxiane de «Il Capitale»: «L’accumulazione originaria (del capitale) – scrive Marx – si attuava senza l’anticipo neppure di uno scellino. Il processo di Warren Hastings pullula di tali esempi (si trattò di uno dei tanti casi ottocenteschi di truffa finanziaria finiti sotto giudizio, nda). Ecco un caso. A un certo Sullivan viene accordato un contratto di fornitura d’oppio al momento della sua partenza – per incarico pubblico – per una parte dell’India lontanissima dai distretti dell’oppio. Sullivan vende il suo contratto a un certo Binn per quarantamila sterline; Binn lo rivende lo stesso giorno per sessantamila e l’ultimo compratore, che poi eseguì il contratto, dichiara di averne tratto ancora guadagno enorme» (confronta C. Marx, Il Capitale, I° Libro, capitolo 24, «L’accumulazione originaria»). Come si vede, qui, Marx individua nei «futures», nei contratti derivati, una delle tecniche di accumulazione del capitale. Il punto, però, che egli non affronta adeguatamente sta nel fatto che l’economia finanziaria lungi, alla lunga, dal fornire capitale all’economia reale – è questa la giustificazione che sempre da parte liberista si dà alla speculazione bancaria e finanziaria – in realtà tende a separarsi da essa, a diventare sempre più autoreferenziale, fino a parassitare, come una sanguisuga, la produzione che resta perennemente indebitata e dipendente dall’attività creditizia privata. La quale, quindi, avendo a propria disposizione la riserva degli interessi, che l’economia reale è costretta a pagare, può poi tranquillamente avventurarsi sul terreno della speculazione. Un ambito nel quale è possibile lucrare, anche se con notevoli rischi (ma per parare i rischi basta avere le giuste informazioni e fare cartello), immensi ed immediati profitti senza doversi preoccupare delle fatiche della produzione e senza, in definitiva, dipendere dall’andamento dell’economia reale, anzi piuttosto influenzandola, danneggiandola, nel caso, come accade puntualmente ad ogni scoppio di bolla speculativa, la speculazione subisca delle perdite. Naturalmente, questo gioco speculativo è possibile solo dove e fintantoché lo Stato non lo impedisca, con opportuni e severi provvedimenti, o non imponga, come nel caso dello Glass-Steagall Act rooseveltiano, la separazione netta tra attività creditizia ordinaria, obbligata a servire strettamente l’economia reale, e l’attività speculativa vietando a quest’ultima di impegnare il risparmio dei cittadini ed obbligandola a rischiare solo i capitali volatili degli stessi speculatori. Ecco perché alla finanza speculativa, per assicurarsi mano libera, necessita l’abbattimento del concetto stesso di Stato e di tutto ciò che è pubblico: a questo scopo serve, per quanto possa far leva su oggettive manchevolezze del sistema pubblico, la campagna di stampa denigratoria contro la Pubblica Amministrazione. A proposito invece delle Banche Centrali, Marx scriveva: «Fin dalla nascita le grandi banche agghindate di denominazioni nazionali non sono state che società di speculatori privati che si affiancavano ai governi e, grazie ai privilegi ottenuti, erano in grado di anticipare loro denaro. Quindi l’accumularsi del debito pubblico non ha misura più infallibile del progressivo salire delle azioni di queste banche, il cui pieno sviluppo risale alla fondazione della Banca d’Inghilterra (1694). La Banca d’Inghilterra cominciò col prestare il suo denaro al governo all’8%; contemporaneamente era autorizzata dal parlamento a battere moneta con lo stesso capitale, tornando a prestarlo un’altra volta al pubblico in forma di banconote. Non ci volle molto tempo perché questa moneta di credito fabbricata dalla Banca d’Inghilterra stessa diventasse la moneta nella quale la Banca faceva prestiti allo Stato e pagava per conto dello Stato gli interessi del debito pubblico. Non bastava però che la Banca desse con una mano per aver restituito di più con l’altra, ma, proprio mentre riceveva, rimaneva creditrice perpetua della nazione fino all’ultimo centesimo che aveva dato» (confronta C. Marx, Il Capitale, I° Libro, capitolo 24, 6, Editori Riuniti, Roma, 1974, pagine 817-818). È emblematico che Giacinto Auriti, il noto giurista poundiano, scopritore del valore indotto quale base giuridica del potere d’acquisto della moneta e quale base del diritto di proprietà popolare sulla moneta da estrinsecarsi mediante il ritorno del potere di emissione allo Stato in forma di accreditamento della moneta al portatore, citi il passo marxiano in questione nel suo «Il paese dell’utopia», Tabula Fati, Chieti, 2003. Marx, se da un lato, individua con puntuale acume – egli era un grande osservatore della realtà socio-economica del suo tempo – nelle Banche Centrali l’agente, in età moderna, della privatizzazione della sovranità monetaria, d’altro canto, però, non poteva prevedere gli sviluppi novecenteschi del rapporto di potere tra Stato e Banca Centrale, che almeno fino agli anni ‘80 del XX secolo, come si è detto, sono stati caratterizzati da una progressiva pubblicizzazione, fino talvolta alla nazionalizzazione, degli Istituti Centrali di Emissione Monetaria, per farne strumenti al servizio delle politiche sociali che lo Stato Nazionale, nel mentre diventava sempre più anche Stato Sociale, era chiamato ad attuare onde evitare che il capitalismo liberista distruggesse le fondamenta stesse del Politico, ossia della convivenza associata. Questo novecentesco rovesciamento dei rapporti di forza capovolse anche il significato stesso del debito pubblico, che da fattore di guadagno speculativo, ai danni dello Stato, della Banca Centrale privata diventò fattore di sviluppo della nazione, mediante il deficit spending che ora era reso possibile mediante la monetizzazione gratuita o quasi del fabbisogno finanziario statuale. Il debito pubblico diventava, ora, credito privato dei cittadini possessori di Buoni del Tesoro laddove il debito statuale verso la Banca Centrale, che emetteva moneta in cambio appunto di Buoni del Tesoro, veniva in qualche modo compensato se non annullato dal fatto che la Banca pubblicizzata o nazionalizzata era costretta ad atteggiarsi ad alter ego dello Stato, ossia a far sì che il rapporto credito/debito che nasceva tra essa e lo Stato rimanesse nell’ambito pubblico in modo che, coincidendo del tutto, o almeno tendenzialmente, i due soggetti, Stato debitore e Banca creditrice, il debito cessava di essere davvero tale per rimanere solo una fittizia posta contabile. Ma, come detto, a partire dagli anni ‘80 del secolo scorso, con la scusa dell’inflazione (pretesto più astratto che reale, perché laddove all’epoca sussisteva dipendeva da una molteplicità di cause e non solo dall’eccesso di circolante monetario, sicché per abbassarla si sarebbe potuto agire sulle altre concause), le Banche Centrali, con la complicità di politici inetti o complici, hanno progressivamente riconquistato la propria privata indipendenza espropriando i popoli della sovranità monetaria proprio mentre la globalizzazione dava la stura alla formazione ed estensione planetaria dei grandi fondi di investimento speculativo (hedge fund, fondi pensioni privati, banche d’affari transnazionali, etc.) alla ricerca di profitti facili ed immediati i quali hanno finito per diventare più forti, con la loro capacità di muovere ingenti quantità di moneta creata ex nihilo (il che dimostra che l’inflazione è sovente una fandonia), dalle stesse Banche Centrali. La crescita esponenziale di tali fondi privati e globali di investimento, che oggi aggrediscono i debiti sovrani degli Stati in difficoltà per mancanza di una Banca Centrale pubblica prestatrice di ultima istanza, è stata favorita sempre dagli stessi politici inetti o complici che hanno da un lato abrogato quelle norme, come il già citato Glass-Steagall Act, poste ad impedimento dell’attività speculatrice di quei fondi e che dall’altro hanno emanato leggi per convogliare il risparmio dei cittadini – in precedenza investito nel debito pubblico nazionale, in modo che la cosa rimanesse in casa in una sorta di partita di giro tra lo Stato ed i suoi cittadini, o affidato al sistema bancario nazionale per supportare l’economia reale – verso i fondi globali di investimento medesimi, internazionalizzando il debito, sia pubblico che privato, a tutto vantaggio della speculazione la quale così ha potuto contare su ingenti masse di denaro da gettare, senza controllo, con grandi rischio dei poveri cittadini ignari, nel calderone della finanza derivata.

6) Come è noto Marx non riuscì a concludere la sua opera principale perché entrò in una fase di depressione, che si manifestava con forti mal di testa. «Il Capitale» fu completato, e forse ritoccato, da Engels.

7) Citato da C. Moffa, opera citata.

8) Purtroppo questa esatta individuazione del pericolo costituito dalla finanza apolide, si accompagnava – non sempre tuttavia – all’errata percezione del presunto ed esclusivo suo carattere «ebraico». Nella realtà storica invece la finanza apolide non ha mai avuto né «razza«, né «religione«, ed è stata tanto gentile che ebraica, tanto indoeuropea che semitica o altro. In quella errata percezione confluivano una somma di convinzioni ataviche da quelle di tipo teologiche a quelle di tipo socio-economiche, che costituivano il contenuto dell’antico antigiudaismo teologico e dalla giudeofobia a carattere economico (l’ebreo come lo sfruttatore capitalista) di cui si nutriva il socialismo, anche marxista, ottocentesco (ci sono pagine di Marx, nel «Il Capitale», sulla cambiale come unico e vero credo degli israeliti che oggi sarebbero censurate come antisemite laddove invece il filosofo, che era egli stesso di ascendenza ebraiche, con esse semplicemente metteva in luce, secondo la sua erratissima prospettiva «struttura/sovrastruttura», la connessione tra concetti religiosi ed il loro precipitato secolarizzato. Sugli stereotipi giudeo fobici tradizionali si innestò l’antisemitismo moderno, a carattere occultista e positivista, che però era altra cosa, sia filosoficamente sia storicamente, dal vecchio antigiudaismo e che il nazismo si incaricò di interpretare politicamente. Ma l’antigiudaismo tradizionale e l’antisemitismo moderno e nazista restano ambiti concettuali assolutamente distinti e – al di là della strumentalizzazione del primo da parte del secondo – distanti e non si può quindi, come ammette anche la storica ebrea Anna Foa, stabilire alcun rapporto di causa ed effetto tra i due.

9) Confronta Renzo De Felice «Mussolini e il fascismo», volume I «Mussolini il rivoluzionario 1883-1920», Introduzione, pagina XXV, Giulio Einaudi Editore, Torino, 1965.

10) Nel suo discorso pubblico a Madrid del 29 ottobre 1933 José Antonio Primo de Rivera fu più che chiaro circa l’orientamento sociale e la simpatia della sua Falange verso operai e contadini. Disse infatti in quella occasione: «Da ultimo lo Stato liberale venne ad offrirci la schiavitù economica, col dire agli operai con tragico sarcasmo: ‘Siete liberi di lavorare come volete, nessuno può imporvi di accettare questo o quelle condizioni, ma perché noi siamo ricchi, vi offriamo le condizioni che crediamo; voi cittadini liberi, se non le volete, non siete obbligati ad accettarle; però voi, cittadini poveri, se non accettate le condizioni che noi imponiamo, morirete di fame, armati della massima dignità liberale’. Così, nei Paesi ove si è giunti ad avere i più brillanti parlamenti e le più accurate istituzioni democratiche, non avete che da allontanarvi di qualche centinaio di metri dai quartieri lussuosi, per trovarvi fra tuguri infetti, ove vivono affastellati gli operai e le loro famiglie, in un ambiente disumano... Da tutto ciò doveva nascere, e fu giusta cosa la sua nascita (noi non mascheriamo alcuna verità), il socialismo. Gli operai dovettero difendersi contro quel sistema che offriva solo promesse di diritti, ma non si curava di procurar loro una vita giusta. Ora il socialismo fu una legittima reazione alla schiavitù liberale, ha finito con lo sviarsi, perché s’é diretto prima all’interpretazione materialista della vita e della storia, poi ad un sentimento di rappresaglia e infine alle proclamazioni del dogma della lotta di classe».

|