|

|

|

|

|

|

|

Un contributo all’esegesi transpolitica della storia contemporanea (5)

26 Gennaio 2013

Quinta parte Il problema della statualità del Politico

Dobbiamo, a questo punto, abbandonare, solo momentaneamente, la questione del fascismo e della rivoluzione dei ceti medi, per affrontare un problema a nostro giudizio cruciale sia per una migliore comprensione della recente storia contemporanea, sia per meglio valutare le possibili vie di successo di un eventuale neo-populismo di massa.

Da parte nostra, infatti, abbiamo forti perplessità sulla possibilità di successo, in un prossimo futuro, del populismo fascista nell’età postmoderna caratterizzata dalla graduale scomparsa della forma Stato del Politico. Se il populismo non si inquadra politicamente in una forma giuridica che ha come elemento fermo e centrale la statualità del Politico, rischia di essere solo un degenere tribalismo etnicamente e micro-territorialmente caratterizzato con un’aggiunta di protesta anti-fiscale.

Il populismo, nella sua espressione «fascista», non può sussistere, e storicamente non è mai esistito, senza alle spalle la forma politica Stato. Ma questa è esattamente la forma politica che oggi – salvo imprevisti storici – va morendo inesorabilmente. In qualche modo, infatti, lo Stato è oggi quel che il Sacro Romano Impero fu tra il XVI ed il XIX secolo ossia un grande sopravvissuto senza, però, più effettivo peso decisionale.

Ecco perché, nell’età del cosiddetto «glocalismo» (globale + locale), i nuovi populismi «post-moderni» compaiono in forme «comunitario-identitarie» a carattere localistico, legati al territorio prossimo e sganciati dalla Nazione. La Lega, in Italia, ne è l’esempio tipico. Sotto questo profilo, oltretutto, i nuovi populismi esprimono sì una nuova forma di rivolta dei ceti medi ma, questa volta, privi di riferimento alla Nazione in forma di Stato nazionale, essi non attingono più al «socialismo per tutta la nazione», che fu il fascismo, bensì ad un liberismo di massa ed antistatualista sul tipo del Tea Party statunitense.

Del resto neanche il fascismo era propriamente statalismo, alle sue origini, ma lo divenne in forza dello spirito della sua epoca ancora immersa nella modernità, nonostante i prodromi del postmoderno che già si segnalavano. E la modernità, in termini di forma del Politico, si chiamava Stato nazionale.

Il sindacalismo rivoluzionario era, in radice, fortemente anti-statuale, federalista, organicista, proudhoniano. Il socialismo produttivista mussoliniano, inoltre, risentiva in modo evidente anche di un forte apporto positivista ossia comtiano, e quindi presentava anche chiari contenuti tecnocratici («l’inserimento, mediante i sindacati, delle competenze tecniche dell’industria nello Stato»), che gli proveniva sia da sinistra, appunto dal sindacalismo rivoluzionario, sia da destra, dal nazionalismo maurrassiano.

Sia il sindacalismo rivoluzionario – si veda in proposito il pensiero filosofico e sociale di un Sergio Panunzio che nel sindacalismo individuava il neomedioevo («Sindacalismo e medioevo» era il titolo di una delle sue opere giovanili) che avrebbe oltrepassato, nell’autogestione dei sindacati, lo Stato nazionale moderno – sia un certo empirismo naturalistico, appunto di origine comtiana, del nazionalismo, guardavano ai ceti ed ai corpi intermedi come ai futuri detentori delle pubbliche funzioni, in tal modo «socializzate» e/o «nazionalizzate», e pertanto come agli agenti sociali che avrebbero destatualizzato l’area del pubblico in favore di un neo-comunitarismo autogestito e federativo.

Secondo questa prospettiva, sotto un certo profilo persino «marxiana», lo Stato si sarebbe sciolto e dissolto nelle organizzazioni sindacali e nelle corporazioni che lo avrebbero sostituito dando vita – qui, appunto, l’assonanza «pelagiana» con Marx e Bakunin è evidente – ad una società armoniosamente operante sulla base di un dinamico spontaneismo sociale. Non a caso, il sindacalismo rivoluzionario fu originariamente favorevole, nella lotta contro tutti i monopoli, al più assoluto liberoscambismo ed alla concorrenza. La sua concezione della società era fondata sull’idea di una federazione dal basso, spontanea, di liberi sindacati. Si trattava dunque di una concezione che dietro un ideale richiamo organicista si palesa in realtà chiaramente contrattualista ed, in tal senso, antesignana in un certo modo di quella dell’ultimo Gianfranco Miglio conquistato al Leghismo.

È certamente vero che il nazionalismo, almeno quello di un Alfredo Rocco, aveva, al contrario, forti retaggi statualistici – grande fu la polemica tra Panunzio che guardava al sindacalismo come al ritorno del medioevo corporativo e lo stesso Rocco per il quale invece il corporativismo doveva servire ad inquadrare i corpi sociali nello Stato nazionale moderno che è Stato assoluto – ma la concezione nazionalista della Nazione restava comunque, più che storica, naturalista e quasi biologica, sicché neanche il nazionalismo sfuggiva, davvero, alla prospettiva della «socializzazione» e dello Stato, nel senso della risoluzione dello statuale nel nazionale.

Essendo, però, nella prima metà del XX secolo, la realtà dello Stato ancora potente e vitale, il percorso del sindacalismo rivoluzionario e del socialismo produttivista, complice l’incontro con il nazionalismo ancora, appunto, prevalentemente statualista e conservatore, ebbe inevitabilmente come esito il «sindacalismo nazionale», del quale l’esperimento corporativo, con i suoi sindacati pubblici, giuridicamente costituti in enti parastatali, confluenti in quegli organi diretti dello Stato che erano le corporazioni, corrispondenti ai settori dell’economia nazionale, fu il coronamento istituzionale.

Ciò, però, non toglie che anche questa statualizzazione dei sindacati era foriera, d’altro canto, della tendenza alla socializzazione dello Stato che, se l’esperimento fosse continuato, si sarebbe in pieno manifestata non appena, avanzando il processo di immanentizzazione delle pubbliche funzioni nella «società» (oggi diremmo nella «società civile»), sarebbe apparso chiaro che lo Stato coincideva sempre più perfettamente con le organizzazioni sociali prestatuali, anche se inserite nell’apparato amministrativo pubblico.

La proposta, «comunista», avanzata, nel convegno di studi corporativi tenutosi a Ferrare nel 1932 da Ugo Spirito, un gentiliano di sinistra, che faceva delle corporazioni le proprietarie dei mezzi di produzione e risolveva i sindacati nello Stato per risolvere lo Stato nei sindacati, pur criticata dai vecchi maestri del sindacalismo rivoluzionario come Sergio Panunzio, in realtà portava a coerente conclusione il loro antico sindacalismo libertario antistatuale, mediante l’esito totalmente (totalitariamente?) immanente, anch’esso coerente, dell’idealismo di Giovanni Gentile, il quale dal canto suo non aveva mai nascosto di mirare ad una riforma «spiritualista» del marxismo.

Alla luce della tendenza verso la «socializzazione» dello statuale, che si registra nel passaggio dal moderno al postmoderno, anche lo Stato sociale, pur conservando la sua provvisoria «sacralità artificiale», «immanente», è un passo ulteriore verso la completa dissoluzione della sua stessa trascendenza politica nell’immanenza del sociale, cui, in età postmoderna e neoliberista, consegue la dissoluzione dello Stato, quale forma moderna del Politico, nell’orizzontalismo autogestionario (la «mano invisibile») del mercato globale.

Lo Stato sociale – che da parte nostra non ci stancheremo mai di riconoscere come una forma provvidenziale e necessaria di equilibrio tra statuale e sociale – non poteva impedire la sua «secolarizzazione», il suo trascendimento verso il basso, la sua immanentizzazione, perché le sue origini, ottocentesche, più che nel socialismo, o perlomeno non solo nel socialismo, sono radicate soprattutto nel sindacalismo «eroico» di quell’epoca e, ad un tempo, nel movimento sociale cattolico in lotta con il liberalismo massonico. Ma, pur originando tanto dalla destra tradizionalista o conservatrice antiliberale alla Donoso Cortés ed alla Bismarck, quanto dal sindacalismo cattolico e laico, lo Stato sociale, proprio in quanto Stato, non è mai concepibile senza la nozione stessa di Stato, che, appunto, ne è fondamento.

Il Nomos della terra e quello del… Cielo

Lo Stato, come si è detto, è la forma moderna della Comunità Politica. Si può tranquillamente affermare che il premoderno, ossia il medioevo, è prestatuale, il moderno, ossia i secoli XVI-XX, è statuale, il post-moderno, ossia l’epoca che iniziata già in seno all’età post-rivoluzionaria otto-novecentesca è giunta a pienamente svelarsi sulla scena storica tra la fine del XX e l’inizio del XXI secolo, è post-statuale (1). Come il Sacro Romano Impero in età moderna, lo Stato è, lo abbiamo già detto, un illustre sopravvissuto e come quello resterà sulla scena storica, forse, per diversi secoli ma senza più alcun effettivo potere sovrano e sempre più privato del potere decisionale effettivo.

In una opera capitale della scienza storico-giuridica del XX secolo (2) Carl Schmitt ha spiegato come il diritto – sia pubblico, sia privato, sia interno sia internazionale – nasca sempre da una ripartizione spaziale della terra. Ogni comunità politica, tanto nella forma che fu degli antichi imperi pre-globali quanto in quella degli Stati nazionali moderni, nasce da una pretesa di ordinamento spaziale e di localizzazione: «Ordnung und Ortung».

«La terra» – scrive Carl Schmitt riprendendo i concetti di un’altra sua precedente opera, «Terra e mare» (3) – è detta nel linguaggio mitico la madre del diritto. Ciò allude a una triplice radice dei concetti di diritto e di giustizia. In primo luogo la terra fertile serba dentro di sé, nel proprio grembo fecondo, una misura interna. Infatti la fatica e il lavoro, la semina e la coltivazione che l’uomo dedica alla terra fertile vengono ricompensati con giustizia dalla terra mediante la crescita e il raccolto. Ogni contadino conosce l’intima proporzione di questa giustizia. In secondo luogo il terreno dissodato e coltivato dall’uomo mostra delle linee nette nelle quali si rendono evidenti determinate suddivisioni. Queste linee sono tracciate e scavate attraverso delimitazioni dei campi, dei prati e dei boschi. Nella varietà dei campi e dei terreni, nella rotazione delle colture e nei terreni a maggese, esse sono addirittura impiantate e seminate. È in queste linee che si riconoscono le misure e le regole della coltivazione, in base alle quali si svolge il lavoro dell’uomo sulla terra. In terzo luogo, infine, la terra reca sul proprio saldo suolo recinzioni e delimitazioni, pietre di confine, mura, case e altri edifici. Qui divengono palesi gli ordinamenti e le localizzazioni della convivenza umana. Famiglia, stirpe, ceppo e ceto, tipi di proprietà e di vicinato, ma anche forme di potere e di dominio, si fanno qui pubblicamente visibili. Così la terra risulta legata al diritto in un triplice modo. Essa lo serba dentro di sé, come ricompensa del lavoro; lo mostra in sé, come confine netto; infine lo reca su di sé, quale contrassegno pubblico dell’ordinamento. Il diritto è terraneo e riferito alla terra (…). Il mare invece non conosce un’unità così evidente di spazio e diritto, di ordinamento e localizzazione. È vero che anche le ricchezze del mare, pesci, perle e altro, vengono ricavate dall’uomo con un duro lavoro, ma non – come accade per i frutti della terra – secondo un’intima proporzione di semina e raccolto. Nel mare non è possibile seminare e neanche scavare linee nette. Le navi che solcano il mare non lasciano dietro di sé alcuna traccia. ‘Sulle onde tutto è onda’. Il mare non ha carattere, nel significato originario del termine, che deriva dal greco ‘charassein’, scavare, incidere, imprimere. Il mare è libero. Questo significa, secondo il recente diritto internazionale, che il mare non costituisce un territorio statale e che esso deve restare aperto a tutti in modo eguale per… la pesca, la navigazione pacifica e la belligeranza (…).È facile immaginare cosa diventi in pratica questo eguale diritto alla libera utilizzazione del mare nel momento in cui si crea una collisione nello spazio, quando ad esempio il diritto alla libera pesca o il diritto di un neutrale alla navigazione pacifica si scontra con il diritto di una forte potenza marittima alla libera belligeranza (…). Tutto ciò però riguarda già problemi tipici di una situazione moderna complessa. Originariamente… il principio della libertà del mare sanciva qualcosa di molto semplice: cioè che il mare costituisce una zona libera, di libera preda. Qui il corsaro, il pirata, poteva svolgere il suo malvagio mestiere in buona coscienza (…). In mare aperto non vi erano infatti né recinzioni né confini, né luoghi consacrati né localizzazione sacrale (sakrale Ortung), né diritto, né proprietà. Molti popoli rimanevano sulle montagne, lontano dalle coste, senza perdere mai l’antico pio timore del mare. Virgilio profetizzò nella quarta egloga che nell’età felice che stava per giungere la navigazione non sarebbe più esistita. Anzi, in un testo sacro della nostra fede cristiana, l’Apocalisse di San Giovanni, leggiamo della nuova terra, purificata dal peccato, che su di essa non ci sarà più il mare (…). I grandi atti primordiali del diritto restano invece localizzazioni legate alla terra. Vale a dire: occupazioni di terra, fondazioni di città e fondazioni di colonie (…). Alle occupazioni di terra e alle fondazioni di città è infatti sempre legata una prima misurazione e ripartizione del suolo utilizzabile. Nasce così un primo criterio di misura che contiene in sé tutti i criteri successivi (…). Ogni successiva relazione giuridica con il suolo del territorio ripartito dalla tribù o dal popolo occupante, ogni istituzione di una città protetta da mura o di una nuova colonia sono determinati da questo criterio originario di misura, e ogni giudizio ontonomo, ontologicamente giusto, procede dal suolo (…). Un’occupazione di terra istituisce diritto secondo una duplice direzione: verso l’interno e verso l’esterno. Verso l’interno, vale a dire internamente al gruppo occupante, viene creato con la prima divisione e ripartizione del suolo il primo ordinamento di tutti i rapporti di possesso e di proprietà. Se da questa prima ripartizione della terra scaturisca una proprietà pubblica o solo privata, una proprietà collettiva o individuale, o entrambe, … questo è un problema successivo, e riguarda distinzioni che presuppongono già l’atto di occupazione comune della terra e che derivano solo da questo (…). In questo modo ogni occupazione di terra crea sempre, all’interno, una sorta di ‘superproprietà’ della comunità nel suo insieme, anche se la ripartizione successiva non si arresta alla semplice proprietà comunitaria e riconosce la proprietà privata (…). Verso l’esterno, il gruppo occupante si trova posto di fronte ad altri gruppi e potenze che occupano la terra o ne prendono possesso. Qui l’occupazione di terra rappresenta un titolo di diritto internazionale in due maniere differenti. O si acquista una porzione di suolo da uno spazio che era stato fino ad allora giuridicamente libero, che cioè secondo il diritto esterno del gruppo occupante non aveva alcun signore e padrone riconosciuto; oppure viene sottratta al possessore e padrone (…). In ogni caso l’occupazione di terra, sia sotto il profilo interno, sia sotto quello esterno, rappresenta il primo titolo giuridico che sta a fondamento dell’intero diritto seguente. Diritto territoriale e successione nel territorio, esercito e milizia territoriale presuppongono l’occupazione di terra. Quest’ultima precede anche la distinzione tra diritto privato e diritto pubblico (…) dobbiamo riconoscere l’occupazione di terra come una fattispecie storico-giuridica, come un grande evento della storia, e non come una mera costruzione del pensiero (…) nella realtà storica si è giunti finora a tali occupazioni di terra in modo alquanto tumultuoso: talvolta il diritto sulla terra ha tratto origine da dilaganti migrazioni di popoli e da spedizioni di conquista, talaltra dalla fortunata difesa di una terra dallo straniero (…) dobbiamo tener presente che questo processo di occupazione di terra… precede anche la distinzione tra diritto pubblico e privato, tra signoria e proprietà privata, tra ‘imperium’ e ‘dominium’. Così l’occupazione di terra costituisce… all’esterno… e all’interno… l’archetipo di un processo giuridico costitutivo. Essa crea il titolo giuridico più radicale, il ‘radical title’ nel senso pieno e completo della parola. Questo fondamento primo, legato al suolo… nel quale si radica ogni diritto …è stato ben osservato da grandi filosofi del diritto. Il primo diritto, afferma G.B. Vico, gli uomini lo ricevettero dagli eroi nella forma delle prime leggi agrarie. Secondo Vico la suddivisione e la delimitazione del suolo – la ‘divisione dei campi’ – è, accanto alla religione, al matrimonio e al diritto d’asilo, uno dei quattro elementi primordiali di ogni diritto umano e di ogni storia umana» (4).

Il realismo storico e giuridico di Carl Schmitt è il tratto che costituisce, ad un tempo, la forza indubitabile del suo pensiero ma anche la sua tragica debolezza, quella che lo ha portato ad aderire, lui cattolico (ma «rivoluzionario-conservatore»), al nazismo. Il pensiero di Schmitt, proprio mentre si affinava ed andava maturando, è però gradualmente scivolato da una posizione, giovanile (che, poi, in parte ritrovò nel secondo dopoguerra), cattolicamente fondata ad una contrassegnata dal pessimismo, dall’antropologia negativa mutuata da Lutero e, soprattutto, Hobbes, fino ad aderire al decisionismo, al volontarismo ed al contrattualismo.

La descrizione, senza dubbio storicamente realistica, che Schmitt fa del fondamento «tellurico» del diritto – fondamento che poggia sull’egocentrismo sospettoso e difensivo verso l’altro, ovvero, per usare le stesse categorie schmittiane, sulla dicotomia «amico-nemico» (5) e quindi sulla volontà di potenza appropriativa e conquistatrice – è però priva di trascendenza, di apertura verso l’Alto, sicché non prende in considerazione, pur nella difficile (ed impossibile senza l’intervento di Dio nella storia) sua traduzione positiva, il fondamento superiore del diritto in una Giustizia, espressione dell’Eterno, che si offre all’uomo, insieme alla Caritas, quale criterio, ultimo e veritativo, del nomos, anche laddove storicamente tale nomos si delinea con riferimento alla ripartizione del suolo.

Letta alla luce della Rivelazione, la vicenda umana offre una sola possibilità, l’unica, di sfuggire alla prigione del «tellurismo». Il Dio della Rivelazione ebraico-cristiana, in quanto ne è il Creatore, è il vero Signore della creazione, come del Cielo, e l’uomo, in tale visione, è soltanto un amministratore del giardino edenico ossia della terra. In quanto creato nell’Alleanza originaria, l’uomo è chiamato a coltivare il suolo e, dal momento che il vero suolo di cui egli deve prendersi cura è il proprio cuore – questo è il «giardino dell’Eden» – onde tenerlo sempre rivolto all’Eterno (tra il «culto», la «cultura» e la «coltivazione» vi è, come ricordava da par suo Attilio Mordini, un primordiale ed essenziale legame), l’abbondanza della terra è profondamente connessa con il permanere nell’Alleanza nella quale e la terra e l’uomo sono stati creati.

Fino a quando l’uomo permane in tale Alleanza la terra produce facilmente i suoi frutti offrendoli all’umanità, ma quando l’uomo rompe l’Alleanza egli si ritrova «nudo» e la natura gli si rivolta contro: «Maledetto sia il suolo per causa tua! Con dolore ne trarrai il cibo/ per tutti i giorni della tua vita. Spine e cardi produrrà per te e mangerai l’erba campestre. Con il sudore del tuo volto mangerai il pane; finché tornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto: polvere tu sei e in polvere tornerai!» (Genesi 3,12-19).

Prima del peccato originale per l’uomo la coltivazione della terra, il lavoro, non era una fatica ma l’espressione della sua spiritualità, della sua ritualità, della sua creatività ontologica, perché egli viveva nel dono dell’Amore Divino. L’uomo lavorava ma la fatica del fare, anche del fare operoso del cacciatore, del contadino, del pescatore, dell’artigiano, era per lui gioia, bellezza, arte, poesia, musica, rito, preghiera. Era l’«ora et labora» del chiostro e non a caso quando i benedettini hanno riscoperto la spiritualità del lavoro hanno costruito le loro abbazie nello scenario di veri e propri giardini naturali o le hanno dotate di giardini sapientemente curati, nella bellezza e nell’amore per il creato, in un equilibrio tra la tecnica umana ed il rispetto della creazione, cui l’uomo se buon amministratore deve mirare. Un equilibrio che nessun ecologista moderno, con tutto il suo apparato «scientifico», ha mai saputo eguagliare.

Carl Schmitt prescinde da questo livello di comprensione della realtà, privandosi così dell’unico punto di vista – le donosiane «altezze cattoliche» – per una sicura esegesi della vicenda umana, e, sulla scorta del suo pessimismo antropologico, che come abbiamo detto il nostro scienziato del diritto aveva finito per mutuare dalla linea di pensiero luterano-hobbesiana, si limita a descrivere la storia giuridica dell’uomo ferito dal peccato senza alcuna luce di redenzione, dimenticando che, anche nel mondo nel quale l’uomo ha introdotto il peccato e la sua remunerazione ossia la morte, l’umanità è sempre vissuta nella speranza, più o meno confusamente presente in tutte le culture post-diluviane, della Redenzione, secondo quanto le era stato promesso sin dall’inizio: «Io porrò inimicizia tra te (il serpente) e la Donna, tra la… stirpe (del serpente) e la sua stirpe: questa… schiaccerà la testa (al serpente)» (Genesi 3,15).

In questa prospettiva trascendente, se il giusto Abele, fratello minore, pastore e nomade, che è figura del Cristo Venturo e Buon Pastore, è gradito a Dio mentre il fratricida Caino, fratello maggiore, lavoratore del suolo e costruttore di città, è allontanato, per la sua invidia, ma anche perdonato e protetto dal Signore («…Il Signore… disse:… chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta sette volte! Il Signore impose a Caino un segno, perché non lo colpisse chiunque l’avesse incontrato», Genesi 4,15) – tanto è vero che dopo le primizie delle greggi di Abele anche le primizie del raccolto di Caino, dapprima rifiutate perché non donate con il cuore ossia non riconosciute dall’offerente come dono di Dio, diventano materia sacramentale (il pane ed il vino che Melchisedek, Sacerdote dell’Altissimo e Re di Salem, offrirà al Patriarca della fede) –, la promessa ad Abramo di una terra per sé ed i suoi discendenti assume un significato ben diverso da quello che la corrente esegeticamente sviata dell’ebraismo pre-cristiano, la quale poi ha trovato continuità nel giudaismo postbiblico e nella pretesa nazionalista del sionismo, ad essa conferito.

La «terra promessa» è in realtà il «corpo promesso», il futuro corpo glorioso della Resurrezione che, mediante la Sua Incarnazione e Passione, Cristo Redentore ci ha donato. Certamente, nella fase, transitoria, veterotestamentaria dell’economia della salvezza, la «terra promessa» era anche una terra concreta, la «terra di Canaan», nella quale Israele si sarebbe allocato ed avrebbe costruito il Tempio del Signore, il solo luogo dove, prima di Cristo, era possibile rendere il vero culto al Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, al Dio creatore del Cielo e della Terra, al Dio universale di tutti i popoli. Ma la prospettiva di tale promessa era già, nell’attesa del Cristo Venturo, cristocentrica. Con Gesù Cristo il Tempio di Gerusalemme è stato superato per il semplice fatto che il Vero Tempio è Lui stesso (Giovanni vedi 2, 19-21). È Cristo il Tempio nel quale tutti i popoli della terra entreranno per adorare e lodare Dio. Il Cristianesimo è l’universalizzazione dell’autentico ebraismo e la Chiesa è aperta a tutti gli uomini senza più distinzioni tra «greci e giudei». Il Tempio ovvero Cristo è presente, sotto le specie eucaristiche, in tutti i luoghi della terra, santificandoli senza violentarne, ma purificandone, la storia e l’identità culturale. La Chiesa non ha più bisogno di un unico centro cultuale perché possiede il Vero Tempio e, missionaria, lo ha portato fino agli estremi confini della terra.

La pretesa dell’ebraismo postbiblico, dal quale piuttosto che dalle ideologie laiche è nato il sionismo nazional-religioso odierno, del ritorno alla terra e della ricostruzione del tempio di Gerusalemme è una evidente nonché prometeica volontà di «forzare la mano di Dio», che non potrà che portare nuove e maggiori sventure a coloro i quali, per aver rifiutato Cristo, si sono esposti, nel corso dei secoli, alle sirene di mal riposte speranze messianiche intra-mondane, foriere di guai per sé e per il prossimo. Ma anche per loro la Misericordia di Dio ha in serbo, in un futuro escatologico, la caduta delle bende dagli occhi e lo scioglimento del cuore che da duro come la pietra diventerà cera al sole dell’Amore di Cristo.

Carl Schmitt descrive il diritto come radicato nella «sacralità», nell’ethos immanente, pagano, quello che era a fondamento della religione come religione della tribù, del clan, dell’Imperium o dello Stato. Non prende, però, in considerazione la possibilità che il diritto trovi il suo vero fondamento – ripetiamo: difficile da vedere all’opera nella storia umana contrassegnata dal peccato ma, a ben vedere, tuttavia presente se non altro come aspirazione ultima del cuore umano, cui solo il Dio della Rivelazione ebraico-cristiana può davvero corrispondere – nella «santità» ovvero nella Trascendenza che fonda un superiore Ethos universale e che tuttavia non nega le distinzioni naturali ma solo tende, fu il sogno della Res Pubblica Christiana medioevale, ad ordinarle, in verticale e non in orizzontale, ad Unum. Proprio perché riconosceva questo fondamento ultimo del diritto, radicato nell’Eterno, Agostino ha potuto affermare – sulla scorta del salmo 84 «Justitia et Pax osculabuntur» («Misericordia e verità s’incontreranno, giustizia e pace si baceranno. La verità germoglierà dalla terra e la giustizia si affaccerà dal cielo») – «Remota itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia?» (De Civitate Dei, libro IV, capitolo 4).

Come ben spiega Carl Schmitt, anche la Repubblica Cristiana medioevale, pur nella peculiarità della sua forma non riconducibile sic et simpliciter né ai grandi imperi pre-globali del passato né al globalismo umanitario moderno, era un ordinamento spaziale fondato su chiare localizzazioni territoriali, sicché il suo nomos era determinato, verso l’esterno, dalla distinzione tra terre cristiane e terre non cristiane – oggetto, queste ultime, di missioni e spedizioni crociate e, quindi, assegnabili dal Papa in patronato ai principi cristiani – e, verso l’interno, dalla ripartizione tra principati, corone, chiese, monasteri, signorie, castelli, città, communitates ed universitates di vario genere.

La Chiesa, tuttavia, è, nella sua essenza, altra cosa dalla stessa Res Publica Christiana dell’età di mezzo. La Chiesa, infatti, non si identifica totalmente con nessuna «cristianità storica» e con nessuna realtà sociale naturale anche quando trattasi di popoli di fede cristiana. Essa resta sempre in qualche modo trascendente rispetto alla civitas mundi. Questa irriducibilità ontologica ed essenziale della Chiesa a qualsiasi «cristianità storica» può, certamente, se mal intesa dare pretesti alla concezione teocratica, come accadde nel medioevo nella polemica con il Sacro Romano Impero, ma laddove venga ben intesa, nel senso che fu proprio dell’Ipponate, sta solo a dire che pur, preoccupandosi anche del «nomos terreno», la fede cristiana non può non guardare sempre, come ultima sua istanza, verso il Cielo e da quest’ottica occuparsi, secondariamente, anche delle cose del mondo.

Tale relativo – e si sottolinei quel «relativo» – distacco dalle realtà terrene, è il motivo principale per il quale, nel corso dei secoli, la Chiesa, con senso di sano realismo, a scorno delle pulsioni millenaristiche delle eresie antiche come di quelle progressiste di certi cristiani moderni, non ha mai invocato rivoluzioni (consapevole che l’unica rivoluzione efficace è quella del cuore, della Grazia) ed ha sempre riconosciuti come legittimi gli ordinamenti naturali umani. D’altro canto, altrettanto realisticamente, Essa – a scorno delle chiusure conservatrici che ipocritamente giustificano le ingiustizie politiche e sociali con la scusa della «natura cattiva» dell’uomo e del «diritto naturale» inteso, spesso contrattualisticamente, come fisso nel suo presunto conservatorismo e quindi non suscettibile di adattamento dinamico che pur non ne intacchi l’essenza – ha sempre operato affinché Carità e Giustizia, l’Ethos universale radicato nella Trascendenza, influenzassero gli ordinamenti naturali della città politica. Carità e Giustizia, secondo la concezione che nei secoli, con mille difficoltà e pur tra tante umane debolezze e tradimenti degli stessi cristiani, la Chiesa ha sempre perorato, devono essere per le comunità politiche naturali il riferimento ultimo sì da trasformarli, un po’ alla volta, dall’interno pur senza negarne l’autonoma, non però assoluta, consistenza storicamente condizionata. La «legge di natura», infatti, è «legge del cuore», legge infusa dal Creatore nel cuore dell’uomo. Non è mai letteralismo codicistico, intessuto di interminabili e sovente contradditori elenchi di «diritti umani».

L’eccezione della Res Publica Christiana

Carl Schmitt, mai del tutto dimentico della sua originaria fede cattolica, è perfettamente consapevole di questa unicità del caso cristiano. Egli infatti, nel descrivere i fondamenti della Res Pubblica Christiana medioevale, pur inquadrandoli all’interno della spazializzazione ordinamentale della terra e del suo possesso, sulla quale si fonda il diritto umano, riconosce che è del tutto diversa la concezione post-cristiana sottesa al moderno diritto internazionale, sia quello interstatuale dei secoli XVII-XIX sia quello umanitario globalista che, sugli stessi presupposti filosofici del primo ma portati a compimento, gli è succeduto, da quella che reggeva l’Ordinatio ad Unum cristiano-medioevale. Da parte nostra aggiungiamo che la concezione cristiana, sopranaturalmente universalista ma rispettosa delle diversità naturali, è propria, in realtà, non solo dell’epoca medioevale ma della Rivelazione in sé, eternamente valida.

Carl Schmitt, giustamente, cònfuta ogni surrettizia, equivoca ed anacronistica valutazione che, interpretando in senso astratto e normativista la filosofia giuridica di derivazione tomista, assimila la scolastica tradizionale alle moderne e post-moderne concezioni giuridiche globaliste ed umanitarie.

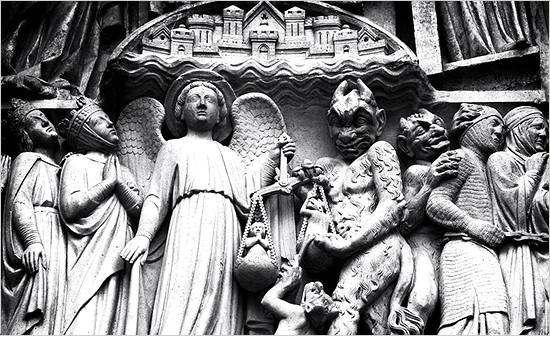

«L’impero del Medioevo cristiano-europeo – egli scrive – necessita… di una… trattazione specifica. Pur essendo un ordinamento spaziale preglobale, esso ha fornito… l’unico titolo giuridico per il passaggio a un primo ordinamento globale del diritto internazionale. Il diritto internazionale cosiddetto moderno, vale a dire il diritto interstatale europeo tra il XVI e il XX secolo, è sorto dalla dissoluzione dell’ordine spaziale medioevale, sorretto da impero e Papato. Senza una conoscenza degli effetti esercitati da questo ordine spaziale cristiano-medioevale, è impossibile arrivare a una comprensione storico-giuridica del diritto interstatale, che da tale ordine ebbe origine. Il diritto internazionale del Medioevo cristiano-europeo viene oggi avvicinato e recuperato in maniera singolare e contraddittoria nelle discussioni di principio della scienza giuridica internazionalistica, particolarmente a proposito della questione della guerra giusta. Non è solo il caso di quegli studiosi che proseguono il sistema e i metodi della filosofia tomista, per i quali il riferimento alle definizioni scolastiche appare senz’altro scontato. Ciò vale anche nel caso di numerose argomentazioni e costruzioni nelle quali, ad esempio, teorici della Società delle Nazioni di Ginevra e giuristi e politici americani si sforzano di riprendere dottrine medioevali, soprattutto relative alla guerra giusta, al fine di utilizzarle in funzione della propria immagine del mondo (…). Le situazioni e le istituzioni medioevali appaiono comunque oggi in una strana mescolanza, ora in quanto spauracchio dell’anarchia feudale, ora in quanto modelli dell’ordine moderno. Sarebbe forse utile analizzare queste contraddizioni (…). Onde dissipare la singolare confusione che grava su questa intera discussione, sarebbe anzitutto necessario distinguere con chiarezza l’‘anarchia’ del Medioevo dal ‘nichilismo’ del XX secolo. L’ordine medioevale dell’Europa, se giudicato in base ai canoni di un moderno apparato amministrativo ben funzionante, era… sicuramente molto anarchico, ma nonostante tutte le guerre e le faide non era nichilistico nella misura in cui esso non aveva perduto la propria unità fondamentale di ordinamento e di localizzazione (…). L’ordinamento medioevale nacque dalle occupazioni di terra avvenute con la migrazione dei popoli (…) la maggior parte delle occupazioni di terra attuate da tribù germaniche sono esempi di mutamenti territoriali tra popoli nel quadro di un ordinamento vigente e di un diritto internazionale interimperiale. Esse non si svolsero nella forma dell’annessione, ma in quella di un istituto giuridico riconosciuto, l’acquartieramento militare, la cosiddetta ‘hospitalitas’ (…). Dal fatto che la terra veniva spartita tra il conquistatore germanico e il possessore romano del suolo nacquero nel sistema di convivenza delle tribù e dei popoli nuove nazioni e nuove unità politiche. Con esse sorse un nuovo diritto internazionale europeo. L’unità complessiva di diritto internazionale del Medioevo europeo fu detta ‘respublica christiana’ e ‘populus christianus’. Essa era dotata di chiare localizzazioni e di chiari ordinamenti (…).È essenziale il fatto che all’interno del territorio cristiano le guerre tra principi cristiani fossero guerre limitate, diverse cioè da quelle rivolte contro principi e popoli non cristiani. Le guerre interne, limitate, non distruggevano l’unità della respublica christiana, ma erano ‘faide’, nel senso di affermazioni del diritto, realizzazioni concrete di esso, ovvero attivazioni di un diritto di resistenza, e avvenivano sempre nel quadro di un unico ordinamento complessivo, comprendente entrambi le parti in conflitto. Ciò significa che esse non dissolvevano e non negavano affatto questo ordinamento complessivo comune. Non solo quindi permettevano una valutazione teologico-morale e giuridica della propria giustezza, ma la facevano diventare addirittura necessaria. Non si deve inoltre dimenticare che simili valutazioni teologico-morali e giuridiche traevano la loro forza esclusivamente da istituzioni concrete, e non da se stesse. In particolare, la ‘pace’ non era un concetto generale, normativistico e privo di riferimento spaziale, ma un concetto sempre localizzato concretamente, in quanto pace di un regno, di un paese, di una chiesa, di una città, di un castello, di un mercato, di una ‘realtà’ (…). L’unità di questa respublica christiana aveva nell’‘imperium’ e nel ‘sacerdotium’ i suoi ranghi gerarchici adeguati e nell’imperatore e nel Papa i suoi portatori visibili. Il legame con Roma significava la continuazione di antiche localizzazioni nello spazio, fatte proseguire dalla fede cristiana (6). La storia del Medioevo è pertanto storia di una lotta ‘per’ Roma, e non di una lotta contro Roma (…). Nella concreta localizzazione spaziale in rapporto a Roma, e non già in norme e idee generali, sta dunque la continuità che lega il diritto internazionale medioevale all’impero romano. Carattere essenziale dell’impero cristiano era di non essere un regno eterno, ma di avere sempre presente la propria fine e la fine del presente eone, e malgrado ciò di essere capace di esercitare potere storico. Il concetto decisivo e storicamente importante, alla base della sua continuità, era quello di ‘forza frenante’ (‘Aufhalter’), di ‘kat-echon’. ‘Impero’ significa qui il potere storico che riesce a ‘trattenere’ l’avvento dell’Anticristo e la fine dell’eone attuale: una forza ‘qui tenet’, secondo le parole dell’ Apostolo Paolo nella seconda epistola ai Tessalonicesi, capitolo secondo. Questa idea dell’impero può essere comprovata con molte citazioni di padri della Chiesa, con massime di monaci tedeschi del periodo franco e del periodo degli Ottoni – soprattutto il commento di Aimone di Halberstadt alla seconda epistola ai Tessalonicesi e la lettera di Adso alla regina Gerberga –, con le affermazioni di Ottone di Frisinga (7) e con altri documenti ancora, fino al termine del Medioevo. Potremmo addirittura ritrovare qui il tratto caratteristico di un periodo storico. L’impero del Medioevo cristiano dura fintanto che è viva l’idea del ‘kat-echon’. Non credo che la fede cristiana originaria possa avere in generale un’immagine della storia diversa da quella del ‘kat-echon’. La fede in una forza frenante in grado di trattenere la fine del mondo getta gli unici ponti che dalla paralisi escatologica di ogni accadere umano conducono a una grandiosa potenza storica quale quella dell’impero cristiano dei re germanici. L’autorità di padri della Chiesa e di scrittori come Tertulliano, Gerolamo e Lattanzio firmano, e la continuazione cristiana di profezie sibilline, concordano nel ritenere che soltanto l’‘imperium Romanum’ e la sua prosecuzione cristiana spieghino il sussistere dell’eone e il suo mantenersi saldo contro lo schiacciante potere del male». (8).

Quanto Carl Schmitt ci dice a proposito dell’immagine medioevale dell’impero come Katechon è vero, ma egli è, tuttavia, portato, dalla sua visione storico-giuridica, a storicizzare eccessivamente l’idea paolina di Katechon (9) perdendo il senso ultimo escatologico legato alla Chiesa stessa e non ad una cristianità storica, sia pure quella medioevale. I Padri della Chiesa, cui Schmit si richiama, scrivevano in età romana e quindi nella situazione politico-civile propria dei loro tempi. Essi hanno intuito che nelle vicende umane agisce un Katechon, un antemurale al male, ma, vivendo nell’età post-diocleazianea e costantiniana nella quale l’impero si stava ormai cristianizzando, hanno identificato il Katechon con la Roma imperiale. Non si sono, certo, sbagliati in una prospettiva essenziale, ma bisogna, proprio per metterne in evidenza l’essenzialità, svincolare la loro intuizione profetica dal momento storico concreto nel quale essi agivano. Essi non potevano nulla conoscere della storia successiva al loro tempo e, pertanto, hanno cercato di leggere quanto rivelato nella concretezza della proprio epoca. Ma già nel medioevo, ossia in un’altra situazione storica, l’identificazione del Katechon, pur restando nell’essenza la ‘forza che trattiene il male’, cambiava, sicché se l’Aquinate, nel ‘De Antichristo’, opuscolo LXVIII, poteva ancora identificarlo, sulla scorta dei Padri, nel romanum imperium, Bernardo nel suo commento alla Lettera ai Tessalonicesi di Paolo aggiungeva, però, che l’impero romano «non è estinto ma tramutato (nella Chiesa) da temporale in spirituale e perciò si può dire che il distacco (collettivo) dall’Impero Romano si deve intendere, non in senso temporale, ma spirituale: ossia come tradimento della fede universale della Chiesa di Roma» (10).

La lettura del katechon richiamata da Schmitt, pur essenzialmente autentica, è quindi limitata nel suo carattere conservatore e dimentica che la Chiesa è depositaria di una promessa escatologica la cui realizzazione è in cammino nella storia e se è certamente vero che tale promessa si realizzerà pienamente solo alla consumazione dei secoli, e quindi in una condizione post-storica e post-mondana, tuttavia è in qualche modo già presente in ogni epoca benché tra avversioni mondane così violente che spesso sembrerà il male ad essere sul punto di trionfare. Ma proprio nei momenti di maggior oscurità, il Katechon, insito nella Chiesa Cattolica, ossia Universale, e non in una qualunque transeunte civiltà cristiana, sarà ancor più inattaccabile ed operante manifestandosi soprattutto come Misericordia Divina datrice di speranza per coloro che ad essa si affidano.

Ecco perché, identificando il katechon solo con la Res Publica Christiana medioevale, Carl Schmitt non s’avvede del fatto che il completamento dell’universalizzazione della Chiesa ebbe inizio, contestualmente al processo di secolarizzazione post-medioevale, proprio a partire dall’età delle grandi scoperte geografiche. Nell’età precedente, quella medioevale, nella quale tutt’al più si inviavano i missionari, al seguito dei mercanti, solo nel «favoloso» estremo Oriente, tale completamento universalistico non avrebbe mai potuto avere seguito giacché neanche si sospettava l’esistenza di terre e genti sconosciute agli uomini, ma non a Dio.

L’osservazione di Francisco de Vitoria, il grande teologo giurista della scuola di Salamanca, nel XVI secolo, per la quale, se il Papa ha certamente potere universale in spiritualibus, l’imperatore romano-cristiano non può pretendere un potere altrettanto universale in temporalibus – dal momento che le civiltà indie, da poco scoperte ma autenticamente umane e, secondo diritto di natura, legittimamente «politiche» quanto i regni cristiani, stavano lì a dimostrare l’infondatezza di tale pretesa universalista dell’impero, sicché, vertendosi su questioni di diritto naturale e non di fede, gli spagnoli non derivavano dal loro essere cristiani alcun titolo alla conquista di quanto non ne avrebbero avuto gli indios verso gli spagnoli se fossero stati loro a scoprire l’Europa – fu il segno di questo aprirsi della Chiesa verso il mondo extra-europeo e quindi del superamento della dimensione, a suo modo, dopo le scoperte geografiche, ormai ristretta, della cristianità medioevale.

A dire il vero Carl Schmitt ammette, tra le righe, che la Chiesa non può essere ridotta e costretta in un’epoca o una civiltà, per quanto grande e cristiana come quella medioevale. Infatti, nella nota numero 1 a pagina 41 de «Il nomos della terra» egli prende in considerazione l’opera del cardinale Charles Journet («L’Eglise du Verbe Incarné») nella quale il noto teologo osserva, a proposito delle crociate, che esse, laddove si volesse intenderle come «guerre sante» (ed oggi gli storici dicono concordemente che non lo furono), sono state possibili solo in una cristianità di tipo sacrale, in cui le competenze canoniche e quelle non canoniche non erano ben distinte, mentre, laddove le si volesse considerare «guerre giuste» (definizione che, unita a quella di «pellegrinaggi armati», è oggi accettata dagli storici), il problema sta nel fatto che la definizione di «guerra giusta» data da Tommaso d’Aquino (Summa teologica, II, 2, q. 40, a. 1 e 3) non consente, in sostanza, di accreditare come moralmente davvero giusta quasi nessuna guerra.

Questo processo di progressiva presa di coscienza ecclesiale della «naturalità» della Comunità Politica, e quindi della sua non sacralità, è stato congruo con la logica cristiana che relativizza, pur senza negarne una legittimità naturale, il Politico togliendogli qualsiasi pretesa di sacralità immanente (ma non la connessione con l’etica di natura nella quale si esprime la legge da Dio iscritta nei cuori umani). Anzi, si può affermare che con la modernità, mentre la Chiesa diventava davvero universale, e con essa la fede cristiana, sicché iniziava a realizzarsi la profezia per la quale «Nel frattempo questo vangelo del regno sarà annunziato in tutto il mondo, perché ne sia resa testimonianza a tutte le genti» (Matteo 24,14; Marco 13,10), il mistero teologico della storia si è fatto più percepibile nella misura in cui al Regno di Dio che avanza nell’universalizzazione si affianca, nel tentativo di confondere le intelligenze ed opporsi al Regno senza in apparenza osteggiarlo apertamente, la sua falsificazione umanitaria. La globalizzazione attuale è l’immagine falsificata, la contraffazione caricaturale, del Regno escatologico di Dio.

La critica schmittiana al diritto umanitario globale, dietro il vuoto ed astratto normativismo del quale si nascondono solo rapporti di forza geopolitici e geoeconomici, che ha travolto, e superato in quanto però ne ha portato a compimento i fondamenti filosofici che sono gli stessi, il diritto interstatuale, lo jus publicum europaeum dei secoli XVII-XIX, è, pertanto, giustamente rivolta contro l’umanitarismo dell’Occidente moderno il quale, con la globalizzazione post-moderna, si è fatto mondiale, planetario. Ma sbaglierebbe chi, forzando il pensiero schmittiano, creda di poter rivolgere la stessa critica al Cristianesimo (ciò non toglie, tuttavia, che anche in regime di cristianità sia stato possibile, per le debolezze umane cui non sono immuni gli stessi cristiani, e che sia sempre possibile, se non si veglia come il Signore ci ha chiesto, fare della fede e della missione evangelizzatrice il paravento di ben altri interessi politici o sociali). L’umanitarismo imita il Cristianesimo ma per opporsi ad Esso, nella pretesa di sostituirlo nella realizzazione, però intra-mondana ed intra-storica, del Regno.

Jus publicum europaeum, bellum iustum, justus hostis

La Res Publica Christiana medioevale è stata dissolta dagli Stati nazionali. Questi ultimi per sopravvivere, al fine di regolare i reciproci rapporti di potenza, hanno dovuto elaborare uno «jus publicum europaeum», un diritto inter-statuale, il quale ha conservato efficacia giuridica almeno fino al 1918, benché in quel momento già del tutto residuale.

Il diritto internazionale inter-statuale, coevo all’epoca dell’egemonia degli Stati nazionali territorialmente ed economicamente «chiusi», rifiutava il concetto tradizionale cristiano di «bellum justum» e vi sostituiva quello, appunto moderno e secolarizzato di «justus hostis».

Il tradizionale concetto cristiano di «guerra giusta» implicava una valutazione morale, molto difficile in concreto da effettuare e suscettibile di essere strumentalizzata politicamente, sulle cause del conflitto, sulla sua «justa causa». Quel che veniva considerato giuridicamente erano le ragioni morali dei contendenti. Questi dovevano essere valutati nelle intenzioni della coscienza per verificare quali di essi fosse nel giusto e quale nell’ingiusto. Il bellum justum costituì la base teologico-morale e canonico-giuridica che, fusa con la pratica del pellegrinaggio, avrebbe dato vita a quelle missioni, ad un tempo religiose e militari, che siamo soliti definire «crociate». Come si accennava, pocanzi, le crociate non hanno mai avuto il carattere della «guerra santa». La guerra santa, infatti, a differenza del diverso ed accreditato concetto di «guerra giusta», è una dimensione teologicamente e moralmente sconosciuta al Cristianesimo, se non nella forma allegorica della guerra interiore contro le proprie passioni, una forma che l’avvicina al concetto autentico, al di là delle sue deformazioni, del jihad islamico.

Agostino d’Ippona aveva elaborato il concetto morale della guerra giusta, che tuttavia avrebbe sempre dovuto essere anche una guerra pubblica e legale non potendosi mai ammettere come giuste guerre private, quale criterio per valutare la compatibilità di una guerra con la fede cristiana e, quindi, in ultima istanza, la compatibilità con la fede della stessa condizione militare.

Infatti né Giovanni Battista, che si limitava solo a raccomandare ai soldati di accontentarsi della paga e di non commettere abusi contro il prossimo, né Nostro Signore Gesù Cristo, che ebbe parole di elogio per la fedele disciplina, appunto, militare del centurione romano il quale gli chiedeva la guarigione del servo amato, si sono mostrati, a priori, contrari alla condizione militare. Lo stesso San Paolo ha affermato che «non invano l’Autorità porta la spada». Il Cristianesimo è, dunque, religione di Pace ma non è «pacifista» nel senso umanitario moderno.

L’Ipponate, pertanto, nello sforzo di individuare una regola morale per il legittimo esercizio delle armi, da parte del cristiano, pose come necessarie alcune condizioni: che la guerra fosse proclamata da una legittima autorità politica, che essa non eccedesse i limiti del giusto (11), che fosse fondata su una giusta causa, che non si abusasse del nemico sconfitto o della popolazione inerme, etc.

L’intento di Agostino era quello di chiarire a quali condizioni il cristiano poteva fare la guerra perché egli sapeva bene, contro l’utopismo di un Tertulliano per il quale «christianus sum militare non possum», che la guerra, frutto del peccato, sarebbe stata sempre una cattiva compagna dell’umanità. Realisticamente, si trattava, come si tratta anche oggi, di trovare i modi per limitarla e limitarne la violenza.

Tuttavia, un concetto come quello di «guerra giusta» troppo spesso, per la malizia del peccato umano, si è poi dimostrato suscettibile di fraintendimenti e strumentalizzazioni. La storia è piena di potenze politiche, anche cristiane, che hanno proclamato sé stesse nel giusto per giustificare le proprie strategie di egemonia geo-politica ed economica. Nel medioevo si cercava di evitare l’abuso dell’idea di guerra giusta attribuendo al Papa il ruolo di arbitro tra i regni cristiani, dal momento che una vera guerra giusta tra cristiani non era concepibile. Questo però spostava il potenziale discriminatorio del concetto di guerra giusta verso il mondo non cristiano, in particolare, nel medioevo, quello islamico (d’altro canto l’islam faceva il reciproco con la sua distinzione tra «terre islamizzate o soggette all’islam», il cui ordinamento era improntato a protezione giuridica, e «terre non islamiche» aperte alla violenta conquista militare, anche senza eccessivi scrupoli morali o giuridici).

Un po’ alla volta la Chiesa lo comprese ed in età moderna, dopo Westfalia, senza rinunciare, sul piano della valutazione morale, dunque rivolgendosi alla coscienza dei capi di Stato, dei generali e dei soldati, al richiamo, sia all’atto della dichiarazione di guerra sia durante la guerra, ad un comportamento «giusto», preferì, piuttosto che sostenere «crociate», la via diplomatica per la risoluzione delle divergenze internazionali.

Attenzione, però, alle troppo facili semplificazioni. Agostino, Tommaso d’Aquino, i medioevali, i dottori scolastici di Salamanca, furono sempre coscienti della precarietà del concetto di guerra giusta e della difficoltà, proprio perché concetto morale che impegna nel segreto il cuore dell’uomo politico e del combattente, di tradurlo in sicuri criteri ed istituti a carattere politico e giuridico.

Sentiamo, in proposito, la bella spiegazione di Carl Schmitt sui «dubia» dei Padri e dei Dottori della Chiesa circa la guerra giusta: «La dottrina medioevale della guerra giusta era… oltremodo problematica, ai fini del suo impiego pratico (…). Sant’Agostino aveva parlato della guerra nel libro XIX del ‘De Civitate Dei’ e nel magnifico capitolo VII di questo libro aveva affermato con parole toccanti che, per effetto dell’insufficienza umana, l’idea di guerra giusta rende l’idea di guerra ancora più deprimente per l’uomo saggio. Nel successivo capitolo VIII il santo lamentava poi quanto fosse terribilmente difficile distinguere esattamente tra amico e nemico. Tommaso d’Aquino (Summa Theol., II, qu. 40) aveva stabilito quattro condizioni della guerra giusta: la pura finalità della pace senza odio né ambizione, la justa causa, la dichiarazione di guerra da parte dell’autorità legittima, e il divieto di ogni menzogna (…) (il cardinale Journet nell’opera ‘L’Eglise du Verbe Encarné’ giustamente osserva) chi ha letto la descrizione della guerra giusta fatta da San Tommaso si può chiedere quante guerre siano mai state giuste, in generale, finora. Dei molti ‘dubia’ di Francisco de Vitoria sulla guerra giusta abbiamo già parlato. Anche qui ci si chiede quale guerra, nel corso dell’intera storia dell’umanità, abbia mai potuto essere realmente giusta dal principio alla fine, e non fa meravigliare che un moderno teologo sia giunto infine alla conclusione che solo i santi sono pienamente capaci di realizzare quell’unità di amore interiore e di lotta esterna che appartiene all’essenza della guerra giusta» (12).

I problemi posti dall’uso pratico, ossia politico e giuridico, del concetto di guerra giusta emersero in tutta la loro drammaticità con le ferocissime guerre di religione del XVI secolo, dietro le quali si muovevano le contese territoriali e dinastiche dei regni europei. Cattolici e protestanti, quindi formalmente tra cristiani, nel XVI secolo si scagliarono reciprocamente le accuse più infamanti, tra le quali, inevitabilmente, quella di condurre una «guerra ingiusta», cui faceva da correlativo la rivendicazione, da ciascuna delle parti, di essere ipso facto i legittimi conduttori di una guerra giusta.

Per superare l’impraticabilità politica e giuridica del concetto di «guerra giusta», che in balia della propaganda si stava piuttosto trasformando in un virulento incentivo alla guerra totale, «apocalittica», come se si stesse combattendo l’«armagheddon» – una tragica giustificazione, questa, pregna di ambiguo millenarismo, che, dal XVI secolo in poi, sarebbe sovente ritornata, nelle guerre rivoluzionarie giacobine e marxiste come pure nelle guerre statunitensi del «bene contro il male», fino alle «esportazioni occidentali della democrazia» ed ai fondamentalismi cristianisti, sionisti ed islamisti (ma anche, in ambito extra-abramitico, induisti) – alla base del nascente jus publicum europaeum interstatuale fu posto, in luogo del «bellum justum», il concetto di «justus hostis» per il quale nessuna valutazione morale sulle cause del conflitto poteva aveva validità sul piano giuridico. Giuridicamente bastava che ciascuna delle parti fosse un soggetto statuale, legittimamente riconosciuto tale, sulla scena internazionale. Questo significava che l’unica guerra legittima era quella tra eserciti statuali senza alcuna considerazione della cause della guerra.

Nel tempo furono elaborate precise norme di condotte della guerra inter-statuale e si codificarono regole giuridiche miranti a ridurne la violenza, a risparmiare i territori legittimamente conquistati, a preservare la vita dei prigionieri ed a tutelare le popolazioni civili, ossia i non combattenti. La sei-settecentesca «guerre en forme» – quel tipo di guerra geometrica, nella quale gli eserciti, al suono di apposite marce militari, si muovevano sul campo di battaglie come su una scacchiera – fu il risultato di questo nuovo diritto internazionale. I contendenti, in altri termini, come fossero i giocatori di una partita di scacchi, erano posti giuridicamente sullo stesso piano e nessuno dei due poteva pretendere di essere nel giusto e dichiarare «ingiusto» il nemico.

Si trattava di un tentativo di neutralizzare il portato discriminatorio della «guerra giusta». Un tentativo che, in via generale, funzionò fino a quando con la Rivoluzione Francese e le guerre napoleoniche ritornò, sotto forma di motivazione ideologica, la pretesa di essere dalla parte del giusto assoluto. A dire esattamente le cose come stanno, giacobini e robesperriani non fecero altro che riprendere le giustificazioni «teologiche» e millenaristiche di Cromwell e dei puritani i quali dal canto loro, inseguendo il sogno del «mondo nuovo» e del «Regno di Dio in terra», fecero degli irlandesi, prima, e dei pellerossa, poi, carne da macello per il diavolo. I rivoluzionari religiosi del XVII secolo e quelli politici del XVIII e XIX secolo, infatti, sentendosi portatori di un mondo nuovo che doveva trionfare contro il mondo antico, rivendicavano per sé ogni legittimità morale e giuridica nella lotta contro il nemico, contestualmente negando agli oppositori la stessa dignità umana e quindi ogni giustificazione per la loro resistenza. D’altro canto, i controrivoluzionari, più che altro per una reazione eguale e contraria, hanno anch’essi rivendicato un’assoluta giustificazione morale e giuridica per la loro guerra, discriminando le ragioni del nemico.

Umano, inumano, anti-umano. Il diritto internazionale globale

La «morale rivoluzionaria», con cui giacobini, liberali e marxisti, hanno giustificato le guerre rivoluzionarie moderne, e successivamente le conquiste coloniali, non è altro che una contraffazione secolarizzata della morale cristiana e pertanto una sua immanentizzazione luciferina. Il diritto umanitario globale – quello fondato sui «diritti dell’uomo» intesi alla maniera illuminista e che oggi giustifica le operazioni di polizia internazionale e di intervento umanitario, un sistema giuridico che astraendo la persona umana dal suo contesto culturale e di appartenenza nazionale la riduce ad un astratto «Uomo» o «Cittadino» (del mondo) – si è presentato sulla scena della storia, appunto, come una ripresa razionalista, e pertanto laicista, della visione cristiana, svelando, proprio in questo, il suo carattere di falsificazione «anticristica». Alla Cristianità si è sostituita l’Umanità ed alla Chiesa, che non nega la naturalità culturale e politica dei popoli ma soltanto li accoglie nel suo seno materno, senza violentarne l’identità, semmai solo trasformandola, si è sostituita la «Governance Mondiale» degli organismi globalismi e transnazionali.

In un contesto giuridico internazionale di tipo umanitario-globale, chiunque mette in discussione l’assetto del potere geopolitico costituito diventa automaticamente un «nemico ingiusto», un «nemico dell’umanità». Egli si pone al di fuori dell’umanità, «hors l’humanité». Immanuel Kant, nel suo «Per la Pace perpetua» (1795), auspicando un ordine internazionale umanitario, che, effettivamente, già iniziava a profilarsi alla fine del XVIII secolo, già definiva nemico dell’umanità colui che attenta, con atti di guerra, alla pace mondiale.

Di fronte ad una comunità internazionale globale, e non semplicemente interstatuale, eretta a Governo Mondiale, lo Stato che fosse dichiarato responsabile di un turbamento dell’ordine internazionale si troverebbe nelle stesse condizioni del delinquente all’interno di un ordinamento giuridico nazionale. Lo Stato dichiarato «nemico ingiusto», sovversivo dell’ordine internazionale, non potrebbe invocare alcuna parità giuridica. La comunità globale o una sua eventuale rappresentanza, costituita dagli Stati egemoni, che agisse su suo mandato, svolgerebbe, avendo dalla sua tutta la legittimità giuridica del caso, le stesse funzioni giudiziarie e repressive della polizia all’interno del singolo Stato. La comunità internazionale in un contesto globale agisce, inevitabilmente, come un agente di polizia internazionale ed il rapporto tra lo Stato «ribelle» e la comunità globale finisce per essere, sotto il profilo giuridico, lo stesso che, all’interno di ciascuno Stato, sussiste tra il delinquente ed il poliziotto. La guerra umanitaria, per sua natura, è una azione di repressione penale che mira alla restaurazione della legalità internazionale violata. Essa, dunque, è sempre punitiva ed ha, insito, un dirompente contenuto discriminatorio che può giungere a mettere sul banco degli imputati ed a processare i vinti. Con la differenza che mentre nell’ordinamento giuridico interno il giudice è comunque, almeno formalmente, super partes e la procura, l’accusa, una delle parti del processo penale, nel caso dei processi internazionali, come quelli del Tribunale dell’Aia, il giudice, in quanto comunque istituito dalla comunità internazionale egemonizzata dai più forti o dalle potenze egemoni o vincitrici, è inevitabilmente parte in causa.

Dunque il concetto di «umanità» su cui si fonda il diritto umanitario moderno è essenzialmente discriminatorio. Questo carattere lo differenzia profondamente dal concetto di «cristianità», per quanto anche questo è stato sovente usato in senso discriminatorio. Ma, nella sua sostanza vera ed autentica, il concetto di Christianitas rimane sempre aperto al diverso se non altro perché chi non è cristiano rimane comunque un uomo, magari da acquisire alla fede in Cristo, da convertire, ma non può essere dichiarato «hors l’humanité», fuori dell’umano, inumano. Per il Cristianesimo tanto il fedele peccatore quanto l’eretico o l’infedele sono uomini, certo bisognosi di perdono o della Misericordia e della Verità, ma non è lecito considerarli non uomini, fuori dell’umanità, estranei al genere umano. Ciò vale anche per lo scomunicato, che può e deve essere recuperato ma che, per via della scomunica, non diventa un «demone» per quanto soggetto al potere del maligno. La fede in Cristo conosce la «pecorella smarrita», da cercare per ricondurla all’ovile, ma non la trasforma nel «lupo malvagio». Sant’Agostino poteva dunque ammettere senza problemi l’umanità dei barbari che, ai suoi tempi, invadevano l’impero romano. Per lui si trattava soltanto di gente da evangelizzare, nella speranza che mediante l’evangelizzazione, come poi effettivamente avvenne, accettassero anche la civiltà romana.

«All’epoca di Francisco de Vitoria – scrive Carl Schmitt per spiegare il carattere discriminatorio del concetto di «umanità» – l’argomento che gli Indiani erano solo dei cannibali e dei barbari era in pratica molto diffuso, e in taluni casi effettivamente nemmeno infondato, ma – nonostante Sepùlveda (un aristotelico che ammetteva la tesi dello Stagirita sulla «schiavitù naturale» di alcuni popoli, di quelli «barbari», nda) – non era ancora stato caricato della forza di spaccatura inumano-umanitaria dei secoli successivi. Questo perché il secolo XVI era ancora troppo profondamente cristiano, tanto più per quanto riguarda gli Spagnoli, con la loro devozione a Maria e il loro fervore per l’immagine della Vergine Immacolata e Madre di Dio. Nella generalità delle argomentazioni giuridiche dei secoli XVI e XVIII la discriminazione inumano-umanitaria non compare affatto come argomento centrale, benché diventasse usuale la giustificazione della colonizzazione mediante il richiamo alla superiorità della civiltà europea. Discriminazioni fondate su argomentazioni biologiche erano praticamente del tutto estranee allo spirito dell’epoca. Tuttavia è interessante ricordare che Ugo Grozio (un giurista razionalista e protestante annoverato tra i fondatori del diritto interstatuale moderno, nda) nella sua dissertazione «De origine gentium Americanarum» (1642) aveva affermato che gli Indiani del Nordamerica erano di razza nordica e discendevano dagli Scandinavi. Ciò non li ha comunque protetti dallo sterminio. Per il teologo cristiano è evidente che gli Indigeni sono uomini e che possiedono un’anima immortale. «Gentes licet barbarae tamen humanae», dice già sant’Agostino (De Civitate Dei, I, 14). (…). Tutti i teologi cristiani sapevano che anche gli infedeli, i Saraceni e gli Ebrei sono uomini …» (13).

Gregorio VII (1020-1085), il pontefice teocratico del «Dictatus Papae», che costrinse l’imperatore Enrico IV a fare penitenza a Canossa (prima di essere dallo stesso cacciato da Roma), pur sentendosi, perlomeno indirettamente, il Monarca Universale anche sul piano temporale, riteneva, forse proprio per questo, suo espresso dovere pontificale quello di preoccuparsi degli infedeli con i quali, benché per motivi diplomatici di buon vicinato che però non escludevano il conflitto, intratteneva un aperto dialogo persino teologico. Quel pontefice, mentre affermava risolutamente la superiorità del Sacerdotium sull’Imperium in ambito cristiano, così si rivolgeva ad an-Nâsir, emiro della Mauritania: «Quanta bontà il Creatore di tutto, Iddio, senza del quale non possiamo fare niente di buono e nemmeno pensarlo, ha ispirato al tuo cuore; Lui che illumina ogni uomo che viene in questo mondo ha illuminato la tua mente in questa intenzione (di scrivermi). Infatti Iddio Onnipotente, il quale vuole salvi tutti gli uomini, e che nessuno si perda, non c’è nulla che in noi non approvi di più, che l’uomo dopo aver amato sé stesso, ami gli altri uomini, e che quello che non vuole si faccia a lui non lo faccia lui agli altri (Matteo VII, 120). Quindi questa carità, Noi e Voi a noi specialmente più che alle altre genti dobbiamo, perche crediamo e confessiamo un unico Dio, sebbene in modo diverso, perché ogni giorno noi l’adoriamo quale Creatore dei secoli e Governatore di questo mondo, e veneriamo; infatti, come dice l’Apostolo, «Egli è la nostra pace che fa di noi due una cosa sola». Questa tua grazia concessati da Dio molti nobili uomini dei romani che la riconoscono attraverso Noi, ammirano, e predicano la bontà e le tue virtù. Lo sa Iddio quanto desideriamo a tuo onore nella vita presente e in quella futura e preghiamo con il cuore e con la bocca affinché Dio stesso ti conduca dopo una lunga vita nel seno della beatitudine del Santissimo Patriarca Abramo» (14).

Destatualizzazione e globalizzazione

Gli Stati nazionali ed il sistema del diritto interstatuale moderno sono stati travolti e dissolti dal diritto umanitario globale, di derivazione illuministica, sulla cui base si è costituito l’odierno sistema transnazionale di diritto internazionale tendente alla «governance planetaria».

Ma, parallelamente al diritto umanitario, un altro agente operava e contribuiva alla dissoluzione dello jus publicum europaeum e del sistema degli Stati nazionali dell’Europa cristiana che, nel XVI secolo, era succeduta alla Cristianità medioevale e che, sebbene non più religiosamente una a causa della Riforma, era però culturalmente una civiltà ancora unitaria e tale da costituire il fondamento dell’ordinamento terracqueo eurocentrico, della spartizione del mondo, dell’epoca.

Questo altro agente erano le forze del libero mercato, ed in particolare quelle finanziarie, che già a partire dallo stesso XVI secolo, ma con sempre più forza solo dal XIX secolo, premevano per il superamento della forma Stato mano a mano che essa diventava, da supporto quale inizialmente era stata per i commerci e le conquiste coloniali, un ostacolo all’espansione globale del capitalismo. Marx, per il quale gli Stati erano ancora i comitati d’affari dei capitalisti, aveva già intuito questa inevitabile tendenza del capitalismo alla globalizzazione e, ne Il Manifesto del 1848, insieme ad Engels, si è fatto insuperabile cantore del trionfo planetario della borghesia che, travolgendo i variopinti ed antichi legami comunitari, raffreddando gli entusiasmi mistici, costringeva anche i popoli più lontani ad entrare nella modernità, ossia nel mercato, per lasciare, alla fine, l’uomo nudo a cospetto del solo cinico calcolo utilitario, lo spietato «pagamenti in contanti».

Certamente più, ed oltre, che le forze dell’economia reale, il ruolo maggiore nella dissoluzione degli Stati nazionali lo ha svolto la finanza transnazionale. Lo Stato commerciale chiuso, quello che nel XIX secolo auspicava Johann Gottlieb Fichte, capace di controllare l’economia sia all’interno che verso l’esterno, di controllare i movimenti del capitale e gli scambi commerciali e finanziari, di mediare e comporre il conflitto di classe comportato dall’industrializzazione, di relazionarsi diplomaticamente con gli altri Stati nella risoluzione dei conflitti internazionali e nella spartizione territoriale del globo, oggi ha quasi completamente perso, insieme alla sovranità, in particolare quella monetaria, ogni potere di controllo sull’economia e sui capitali, i quali, grazie anche alla postmoderna tecnologia cibernetica, che consente di superare lo spazio con meri impulsi elettronici e reticolari, sono diventati «volatili», si sono denazionalizzati, deterritorializzati. Per parafrasare il titolo di una raccolta di saggi di autori vari, fra cui Sabino Cassese e Giulio Tremonti, pubblicata nel 1993, i capitali oggi sono «ricchezze senza nazione» che lasciano le «nazioni senza ricchezza» (15).

Allo Stato nazionale, ed al suo sistema di diritto intra-statuale ed inter-statuale di controllo dell’economia, si va sostituendo l’unificazione economica mondiale, l’ «impresa», anzi, la «Banca Mondiale spa». Il vero potere decisionale, oggi, è nelle mani dei banchieri e finanzieri globali, come dimostra la capacità assunta da questi ambienti transnazionali nell’imporre ai popoli, ormai direttamente, i loro uomini di fiducia quali commissari dei poteri sovranazionali. Il Golpe legalitario, orchestrato dalla Merkel e da Napolitano sotto l’egida di Trichet e di Mario Draghi, rispettivamente governatore uscente ed entrante della BCE, che ha portato nel 2011 Mario Monti, il tecnocrate del Bilderberg a servizio della finanza apolide, al governo in Italia e quello che in Grecia ha messo al governo Papademos, l’ex governatore della Banca Centrale ellenica, un altro tecnocrate di fiducia delle banche d’affari globali, sono la concreta manifestazione storica di questa raggiunta capacità di diretto ed aperto dominio della finanza sugli Stati. Quanto è accaduto in Italia nel 2011 ha portato a compimento un’operazione iniziata nel 1981 con l’indipendenza all’epoca acquisita dalla Banca d’Italia, per complice volontà di Beniamino Andreatta e Carlo Azeglio Ciampi, e che ebbe, nel 1992, un altro momento cruciale nelle trattative intercorse, in quell’occasione, sul panfilo «Britannia», appartenente a Sua Maestà Britannica, tra lo stesso Mario Draghi, all’epoca direttore generale del Tesoro, ancora Andreatta ed altri figuri che di lì a poco sarebbero diventati ministri del governo Amato, e gli emissari delle grandi banche d’affari multinazionali – Goldman Sach, Morgan Stanley, Lehmann Brothers, etc. – per programmare la prima fase della privatizzazione del patrimonio industriale pubblico italiano, quello risalente all’IRI di fascista memoria.

Draghi, Monti, Papademos, Trichet e soci sono i cooptati di un’élite i cui membri non si considerano né italiani, né francesi, né tedeschi, o di altra appartenenza nazionale, e si ritengono liberisticamente cosmopoliti nonché superiori al popolo, per cultura ed «elezione» settaria (le loro carriere, quella di Mario Monti ne è un esempio supremo, è fatta di percorsi più o meno nascosti in circoli riservati). Si tratta di «iniziati» i quali, tra loro, preferiscono parlare in inglese piuttosto che nelle rispettive lingue nazionali anche quando non sono in sedi internazionali.

Il modello filosofico-politico di questa oligarchia finanziaria europea e globalista è l’utopia federalista del «Manifesto», pubblicato nel 1944, dal gruppo che circondava Altiero Spinelli, il fondatore del Movimento Federalista Europeo, in quel momento al confine a Ventotene per disposizione del regime fascista. Secondo Spinelli, infatti, gli Stati-Nazione sono sempre e comunque guerrafondai sicché, per mantenere la pace, bisogna distruggerli e costruire gli Stati Uniti d’Europa. Al di là di quelle che potevano essere le «buone» intenzioni di Altiero Spinelli, e degli altri uomini, come Alcide De Gasperi, Schumann ed Adenauer, che uscivano dalla tragica esperienza delle due guerre civili europee e mondiali del XX secolo, esse si sono purtroppo ed evidentemente trasformate, per eterogenesi dei fini, nell’ideologia che sta alla base dell’impostazione attuale dell’Unione Europea e che prospetta un unico Stato federale continentale ma con un governo oligarchico privato.

Nessuno, infatti, può oggi onestamente negare che l’Unione Europea, lungi dall’essere quel che sognavano i suoi cristiani padri fondatori nell’immediato secondo dopoguerra, è in realtà nient’altro che il «comitato d’affari» degli interessi oligopolistici e finanziari privati di un’oligarchia finanziaria alla quale non importa nulla dei diritti dell’uomo e dei popoli e che sta portando avanti, sulla nostra pelle, una politica egemonica mondiale, per creare un governo mondiale simile nella forma agli antichi Imperi sovranazionali a fondamento sacrale ma con la differenza che, anziché un Sovrano, o una nazione egemone, il comando sarà esercitato da una tecnocrazia che insegue l’utopia luciferina della realizzazione del Potere Umanitario Globale. Un Potere Globale dietro il quale, comunque, si nasconderanno sempre inimmaginabili interessi finanziari privati (16).

Luigi Copertino

• Parte 1

• Parte 2

• Parte 3

• Parte 4

1) Sicché il post-moderno, che è appunto post-statuale, solo in apparenza assomiglia al pre-statuale, al pre-moderno. Questo significa che la post-modernità non ci restituisce, come si illudono i cattolici tradizionalisti e quelli liberali troppo affascinati dalla sussidiarietà orizzontale e reticolare (la cosiddetta «società civile»), l’antico comunitarismo ma, al contrario, ci proietta nel mondo globale mediante la destrutturazione dello Stato moderno.

2) Cfr. Carl Schmitt «Il Nomos della terra», Adelphi, 1991, Milano. Significativamente l’opera porta come sotto titolo «nel diritto internazionale dello «jus publicum europaeum».

3) Cfr. C. Schmitt «Terra e mare. Una riflessione sulla storia del mondo», Adelphi, 2002. I motivi per i quali la nota casa editrice, foriera della cultura nichilista post-moderna, abbia pubblicato le più importanti opere di Carl Schmitt, appariranno chiari dal nostro commento ai limiti teologici della concezione «tellurica», ed in quanto tale riduzionista, del pur cattolico filosofo giurista tedesco.

4) Cfr. C. Schmitt, op. cit. pp. 19-26.

5) Cattolicamente parlando il Politico non trova, originariamente, fondamento nel conflitto ma, come già aveva intuito Aristotele, nella «filia», nell’«amicizia», che da concretezza al «bene comune». Ora il bene comune, per essere tale, non può escludere il bene dell’altro, del prossimo, ma deve ricomprenderlo, insieme al proprio, nel più vasto novero del «noi». Il conflitto è l’amara realtà dell’uomo post-adamitico ma rimane sempre un elemento di inautenticità antropologica e sociale.

6) A questo punto Carl Schmitt introduce una nota che riportiamo: «Gli esempi più grandiosi di localizzazione nello spazio sono contenuti nella storia di «Roma Aeterna». Secondo il parere di autori illustri (R.M. Schultes, «De Ecclesia Catholica», Paris, 1925) il papato è legato indissolubilmente a Roma, e precisamente al «territorio di Roma», il quale non potrà scomparire che alla fine dei tempi. Anche Bellarmino riteneva che la collocazione della successione di Pietro a Roma fosse di diritto e di fatto indissolubile: Roma non sarebbe mai restata senza clero e senza credenti. Charles Journet, che tratta la questione nella sua opera … «L’Eglise du Verbe Incarné» …, ha aderito invece all’altra tesi, secondo la quale il successore di Pietro è sempre vescovo di Roma indipendentemente da dove effettivamente risieda (…)». Il favore di Schmitt non va alla tesi sostenuta da Journet perché il nostro giurista è troppo preso dalla connessione storica di diritto e localizzazione per non avvedersi che, se è assolutamente vero che il rapporto tra papato e Roma è indissolubile e provvidenziale, fondato come è sulle tombe, che sono in Roma, di quel Pietro e di quel Paolo, apostoli che il disegno di Dio fece sì che giungessero proprio nell’Urbe – in quell’Urbe che aveva riunito i popoli nell’attesa dell’avvento del Redentore – per rendervi testimonianza ossia il martirio, è altrettanto vero che tale rapporto sussiste e resiste anche laddove, come nel caso della cattività avignonese o napoleonica o della prigionia del Papa dopo il 1870, il Pontefice si trovasse fuori della propria diocesi naturale o fosse in essa non nel pieno delle sue prerogative. Quindi non esiste una vera contraddizione tra Bellarmino e Journet: entrambi affermano che il rapporto tra Papa e Roma è indissolubile, benché poi il secondo lo ritenga sussistere anche senza «localizzazione». Certamente un delocalizzazione del papato da Roma non potrà che essere sempre provvisoria e mai definitiva, come gli eventi hanno dimostrato. La storia ha comunque dato ragione ad entrambe le tesi, perché la localizzazione del Papato a Roma non corrisponde, come pensa Carl Schmitt, a meri criteri storico-giuridici ma è fondata su un disegno provvidenziale che ha radici metastoriche.

7) Che ne aveva tutto l’interesse giacché era vescovo consigliere di Federico I Barbarossa nonché suo parente per parte di madre (la madre di Ottone, Agnese di Waiblingen, era madre anche di Federico II duca di Baviera, padre del Barbarossa, sicché Agnese era nonna di Federico I Barbarossa ed Ottone di Frisinga suo zio).

8) Cfr. C. Schmitt, op. cit. pp. 38-44.

9) Secondo la storica Marta Sordi, san Paolo, che aveva stretti contatti con certi circoli della corte imperiale, si riferiva, parlando del Katechon, alla funzione «trattenitrice» che Seneca esercitava sul suo allievo Nerone, avendone egli intuito la latente megalomania, e che, scomparso il maestro, divampò in tutta la sua virulenza. Questa interpretazione non deve essere messa in opposizione con quella che la Tradizione ha sempre assegnato al «Katechon». In ogni epoca esistono katechon particolari, strettamente connessi alle vicende del momento, ma ciò non esclude che il Vero Katechon Universale sia la Chiesa in quanto Corpo Mistico di Cristo e, quindi, in ultima istanza Cristo stesso.

10) Citato da M. Blondet «Gli Adelphi della dissoluzione – strategie culturali del potere iniziatico», Ares, Milano, 1994, p. 22, che a sua volta cita da A. Arrighini «L’Anticristo», Il Basilico, Genova, 1988, p. 117. A questo punto diventano immediatamente comprensibili, come annunciato nella nostra precedente nota numero 3, le motivazioni per le quali una casa editrice quale Adelphi, dedita alla diffusione di una cultura impregnata di gnosi anticristiana, abbia pubblicato l’opera capitale di Carl Schmitt. Molto probabilmente sono gli aspetti hobbesiani, contrattualistici, «tellurici», presenti nel pensiero schmittiano, perlomeno dello Schmitt del periodo post-cattolico che si avvicinò al nazismo, ad averlo reso interessante agli occhi degli «adelphoi».

11) Si noti, di passaggio, che i concetti penali moderni di «legittima difesa» e di «eccesso di legittima difesa» sono, per l’appunto, la traduzione giuridica dei concetti canonici di guerra giusta e di eccesso di guerra giusta, e come anch’essi nella pratica forense e giurisprudenziale sono di difficile concreta determinazione.

12) Cfr. C. Schmitt, op. cit., pp. 182-183. Il moderno teologo citato da Carl Schmitt è Gustave Thibon, in un suo scritto per la rivista «Etudes carmélitaines» del 1939.

13) Cfr. C. Schmitt, op. cit., pp. 108-109.

14) Cfr. Charles Courtois «Grégoire VII et l’Afrique du Nord», in Revue Historique 1945/II, pp. 92-122, 193-225.

15) AA. VV. (Cassese, Gargano, Treu, Tremonti) «Nazioni senza ricchezza, ricchezze senza nazione», Il Mulino, Bologna, 1993.