Che cos’era il katechon

Maurizio Blondet 03 Marzo 2013

Nella seconda lettera ai fedeli di Tessalonica, che sono sotto persecuzione, l’apostolo Paolo li esorta a non credere... «che il giorno del Signore sia imminente. Nessuno vi inganni in alcun modo! Prima infatti dovrà avvenire l’apostasia e dovrà essere rivelato l’uomo iniquo, il figlio della perdizione, colui che si contrappone e s’innalza sopra ogni essere che viene detto Dio o è oggetto di culto, fino a sedere nel tempio di Dio, additando se stesso come Dio».E poi aggiunge: «Non ricordate che, quando ancora ero tra voi, venivo dicendo queste cose? E ora sapete ciò che impedisce (katechon) la sua manifestazione, che avverrà nella sua ora. Il mistero dell’iniquità è già in atto, ma è necessario che sia tolto di mezzo chi finora lo trattiene. Solo allora sarà rivelato l’empio e il Signore Gesù lo distruggerà con il soffio della sua bocca e lo annienterà».

Il «mistero», l’enigma del Katechon comincia qui. Il contesto apocalittico in cui Paolo lo inserisce, il fatto che ne parli una volta al neutro («qualcosa» che trattiene) e poco sotto come una persona («chi» lo trattiene), hanno fatto versare fiumi d’inchiostro nei secoli, suscitato fiumi di fertili riflessioni, di interpretazioni, di ipotesi e di elucubrazioni: da ultimo quelle ricorrenti di Massimo Cacciari, anche nel suo ultimo saggetto, «Il potere che frena». Dal risvolto di copertina recita «Chi, o cosa, è questa forza che frena al contempo lo scatenamento del male e la vittoria del bene? E come, tale funzione, va interpretata – come espressione diabolica o come forza spirituale?». Per Tomaso d’Aquino, il katechon è il Romanum Imperium, e per estensione analogica ogni Stato che rispetti il diritto romano, ossia il diritto naturale – non leggi inventate dai potenti, bensì la giustizia iscritta nel cuore umano; Carl Schmitt, il grande filosofo della politica, cattolico, ne fa il centro delle sue riflessioni sullo Stato. L’insinuazione di Cacciari, che il katechon trattenga con la sua forza legale anche il trionfo finale del Bene, è parte di una secolare tradizione gnostica anti-romana, e anticristiana. Che nei nostri tempi ha trovato espressione rilevante nel rabbino Jacob Taubes (1923-1987), interlocutore ostile di Carl Schmitt. Nel suo studio «La Teologia politica di San Paolo» (adelphi ovviamente), Taubes deride la Chiesa cattolica che «prega per la salvaguardia dello Stato perché – Dio ne scampi – se esso non tiene si deve fare i conti con il caos o, peggio ancora, con il Regno di Dio». S’intende che Taubes intende invece accelerare quel «regno di Dio» che si rivelerà come liberazione da ogni legge, come caos, come «forze che non siamo in grado di controllare». E sul katechon dice: «colui-che-trattiene, che impedisce al caos di emergere... non è questa la mia concezione del mondo. Come apocalittico, direi: che vada pure a fondo. Non ho alcun investimento spirituale nel mondo com’è». Perenne posizione gnostica ed ebraica. In Taubes, l’ebraismo si conferma come l’anti-Katechon per essenza, ossia la forza dissolutrice in essenza, quella che vuole e prepara avidamente l’avvento di Colui che porterà (per dirla con Cacciari) «la libertà dalla Legge come libertà assoluta», e che è l’Anomos, il Filius Perditionis, il vero ed ultimo «liberatore», superiore al Figlio. L’odio al katechon è dunque radicalmente anti-cristiano: Cristo è venuto a dire che della Legge non è stato abolito «nemmeno uno jota».

Ma tutto questo rischia di farci dimenticare la domanda che si deve porre lo storico: che cosa intendeva Paolo con il katechon? Che significato gli dava lui, ai suoi tempi, verso l’anno 51 dopo Cristo quando scrive la seconda lettera ai Tessalonicesi? E perché ne parla per allusioni e non chiaramente? Concretamente, a cosa di preciso si riferiva? È possibile sciogliere l’enigma, il mistero che ha travagliato i secoli?

È possibile. Lo è grazie agli studi, indagini e geniali interpretazioni delle fonti di Marta Sordi, la compianta romanista della Cattolica, e del suo gruppo di studio. La chiave principale per capire è Tertulliano, l’apologista cristiano vissuto tra il 150 e il 230 circa dopo Cristo. Tutto è chiaramente scritto, se lo si vuol capire.

Nel suo trattato «Apologeticum» a difesa del diritto dei cristiani di professare la loro fede, idealmente pronunciato davanti a magistrati romani, Tertulliano racconta che «al tempo in cui il Cristianesimo entrò nel mondo, Tiberio (imperatore) sottopose al Senato i fatti annunziatigli dalla Palestina, dove si era rivelata la Divinità stessa, e votò egli per primo a favore. Il Senato votò contro, perché quei fatti non aveva esso approvati. Cesare (Tiberio) restò del suo parere, minacciando gli accusatori dei cristiani. Consultate le vostre memorie», conclude; ossia i vostri archivi, e vedrete che è andata così.

Tertulliano sta spiegando come nacque il fatale senatoconsulto (ossia il decreto senatoriale, avente forza di legge) che recitava: «Non licet esse christianos», e formava la base legale per la loro persecuzione. Tiberio, meglio informato della nuova fede che stava tumultuosamente conquistando gli ebrei in Palestina, quasi certamente da un rapporto di Pilato, aveva proposto che essa venisse riconosciuta (religio licita); il Senato aveva votato contro per ripicca, in quanto il riconoscimento di nuove religioni era di sua competenza, non del princeps; sentendosi scavalcato, aveva votato il cristianesimo «religio illicita». A quel punto, Tiberio non aveva potuto far altro che porre il veto imperiale, ossia sospendere l’esecuzione del senatocosulto finché lui regnava. Una tipica situazione politica del tempo: è noto che Tiberio e il Senato si detestavano reciprocamente, e che il potere di Cesare (princeps) era lungi dall’essere illimitato.

Questo passo cruciale di Tertulliano è noto da sempre, ma gli storici (iper-critici, quando si tratta di testimonianze cristiane) l’hanno considerato un’invenzione apologetica del cartaginese, che non poteva aver conoscenza dei fatti avvenuti quasi due secoli prima. Ma perché mai Tertulliano avrebbe dovuto inventarsi una cosa simile? Nemmeno avrebbe potuto: si rivolge a magistrati che esercitano la giustizia nelle provincie (Romani imperii antistites), e dunque sono esperti. Il suo discorso è tecnicamente una orazione forense (Tertulliano era avvocato), e vuol dimostrare che i processi contro i cristiani non hanno fondamento giuridico. Se avesse potuto, avrebbe dimostrato che non esisteva il fatale senatoconsulto; non potendo negarlo, perché era ben noto ai giudici, dimostra che l’imperatore dell’epoca vi era contrario. Si inventava la storia del veto di Tiberio? Ma se è lui stesso che sfida i giudici a «consultare gli archivi», dove troveranno la conferma delle sue asserzioni!

Tanto più che Marta Sordi ha raccolto indizi e fonti indipendenti a conferma. Di una relazione di Pilato a Tiberio scrivono autori cristiani, come al solito non creduti dagli storici; ma che il procuratore abbia dovuto fare una relazione a Roma, non è solo è plausibile, ma assai realistico: dopo la crocifissione di Gesù, la Palestina – sempre sediziosa – ribolliva, e mentre la nuova fede si spargeva come un fuoco nella steppa, il sinedrio aveva avviato processi ed esecuzioni abusive – come quella di Stefano, protomartire, per lapidazione, tipica esecuzione giudaica. Cosa che Roma non poteva tollerare: nelle provincie, i processi capitali e la pena di morte erano prerogativa che i romani si riservavano in esclusiva.

E c’è prova indipendente di tutto ciò. È noto da Giuseppe Flavio che Tiberio nominò un suo plenipotenziario e inviato speciale, L. Vitellio, per risolvere diverse questioni aperte in Medio Oriente, fra cui quella giudaica. Piombato a Gerusalemme nel 36 o 37 d.C., Vitellio prende due provvedimenti immediati: primo, solleva Pilato e lo sostituisce con un suo amico ed accompagnatore di nome Marcello; secondo, destituisce il gran sacerdote Caifa, quello stesso che condannato Gesù nel processo notturno al sinedrio, attestato dai Vangeli. Vitellio non lo destituì per questo, perché l’esecuzione di Cristo era stata la crocifissione romana, ordinata da Pilato quindi «legale», ma sicuramente come mandante delle esecuzioni illegali di Stefano e di Giacomo per lapidazione; con ciò, ponendo temporaneamente fine alle persecuzioni dei giudei. Il diritto, per i romani, era una cosa seria. Lo facevano rispettare.

Ma come poteva sapere questi dettagli Flavio Giuseppe, scrittore ebreo che scrive al tempo di Tito, ossia 50 anni dopo? Probabilmente dai «Commentarii» che Vitellio stesso scrisse sulla sua missione in Oriente, praticamente un diario politico. Attestati da vari autori, i Commentarii di Vitellio non sono giunti fino a noi; ma è sicuro che un così importante uomo di Stato, incaricato di una missione così delicata, avesse tenuto un diario dei fatti sia per il rapporto finale che sicuramente fece a Tiberio, sia per coprirsi le spalle – come suole – per pararsi le spalle da critici e nemici, fossero di corte o senatorii o di una nota lobby. Occorre ricordare che i capi giudei spaventarono Pilato, forzandolo a crocifiggere il «Re dei giudei», minacciando allusivamente di far avere un rapporto contro di lui «a Cesare». Quei Commentarii dovevano essere negli archivi di Stato, ed accessibili agli storici. Lo stesso Tertulliano sembra averli letti.

Tanto più necessario tenere un diario delle sue azioni, per Vitellio, in quanto l’imprevisto senatoconsulto che rendeva illicita la nuova religione, intervenuto probabilmente proprio mentre era in missione, lo rendeva passibile, in pratica, di essersi fatto protettore di una fede «vietata». Il veto (e la protezione) di Tiberio per il momento lo copriva. Ma Vitellio era un potente in carriera in uno dei periodi più complicati, instabili e pericolosi della politica romana. Infatti nel 43, un cinque anni dopo il suo invio a Gerusalemme, lo troviamo console a Roma: e con poteri straordinari. Glieli aveva conferiti Claudio, imperatore, durante la sua assenza – una spedizione in Britannia. Del resto, la sua famiglia – gens Vitellia – era d’alto rango; il figlio di L. Vitellio si farà acclamare imperatore dalle truppe e sarà imperatore per pochi mesi nel 69 d.C.

Curiosamente, è proprio mentre Vitellio-padre è console con pieni poteri nella capitale, che Pietro – sottratto al carcere in Gerusalemme e alle persecuzioni ebraiche, come raccontano gli Atti degli Apostoli – trova rifugio a Roma, e (secondo Eusebio) predica, avendo Marco (futuro evangelista) come interprete simultaneo, «di fronte a certi cesariani», ossia esponenti della casa imperiale; anzi, secondo un apocrifo del II secolo (Atti di Pietro), l’apostolo sarebbe stato ospitato da importanti personaggi di rango senatorio, e in particolare da un tale Marcello: nome nobiliare. E sarà stato quello stesso Marcello che sostituì Pilato a Gerusalemme?

Nulla ce lo conferma. Ma tutto quel che abbiamo visto fin qui ci suggerisce che i potenti circoli dei fiduciari di Tiberio (e Claudio), personaggi molto addentro al potere, stendono la loro mano protettrice sulla «nuova setta» e senza troppo parere, sotto aspetto di neutralità, la difendono dall’odio giudaico. Ciò non è nient’affatto strano, anzi una costante della dominazione romana: appena creata la provincia giudaica, essi avevano «riconosciuto» legalmente i Samaritani, sottraendoli alle angherie della tutela religiosa giudaica (e così assicurandosene la fedeltà).

Certo il senatoconsulto che dichiarava illicita la nuova setta (quella ebraica invece era «licita»), metteva questi potenti protettori in una posizione delicata. Ma perché allora non se ne lavano le mani e se ne tengono alla larga, ma sono apparentemente interessati ad ascoltare i loro missionari e capi e forse addirittura ad ospitarli nelle loro case? Perché questo interesse è indubbio. Luca dedica il suo Vangelo a un personaggio che chiama Teofilo, e già dà il titolo di «kratistos», corrispondente all’appellativo di ossequio con cui ci si rivolgeva agli esponenti di classe equestre (egregius). Paolo, nella Lettera ai Romani, parla di fedeli «nella casa di Narcisso», potentissimo liberto imperiale di Claudio, di fatto un ministro. Ci fu sicuramente qualche conversione eccellente: fu processata, dice Tacito, per adesione a una «superstitio externa», un culto importato (e vietato: non poteva essere che cristianesimo) la gran dama Pomponia Graecina: nientemeno la moglie di Aulo Plauzio, il generale che appunto nel 43 accompagnò Claudio nella spedizione in Briutannia. La dama aveva suscitato sospetti perché aveva cessato di apparire agli spettacoli del circo e alle cene fastose del suo ambiente, conducendo invece una vita ritiratissima: imperdonabile per i romani, che bollavano lo straniarsi dalla vita pubblica come una colpa spregevole, contemptissima inertia.

Ma proprio questo ci suggerisce il motivo profondo per cui Tiberio può aver voluto favorire la religione nuova, e i suoi delegati l’hanno protetta e hanno voluto conoscerne i fondamenti dalla viva voce dei missionari. Ovviamente, la speranza che questa fede in grande avanzata in Palestina, non sediziosa, capace di tramutare il messianismo ebraico in uno spirito meno anti-romano, aveva la sua parte in questo. Ma più fondamentalmente, questi gruppi stavano lottando, nelle alte sfere del potere, contro una concezione politica dell’impero che stava prendendo forza, che aveva potenti fautori nella famiglia stessa di Augusto, e che essi giudicavano indegna del nome romano: la riduzione dell’impero in dispotismo orientale, faraonico, asiatico. Dall’Asia o dall’Egitto infatti venivano le sole esperienze di successo di questa forma di governo, nuova per Roma, e dunque si imponevano da sé. Ma il gruppo tiberiano – sostanzialmente nutrito di filosofia stoica – voleva restaurare le virtù romane tradizionali: pietas, verecundia, frugalità, spirito civico e abnegazione, e farle servire da solida base all’impero; ovviamente, vedeva che era un tentativo quasi disperato, data la corruzione dilagante dei costumi, gli scandali e i lussi che avevano rammollito e corrotto la tempra della classe dominante, e non da ultimo a causa dei riti orgiastici, dionisiaci, isiaci o cibelici ed altre «superstitiones externae», a cui le grandi dame si abbandonavano.

Questi uomini di Stato restauratori videro probabilmente nel cristianesimo una setta «orientale» che però, fatto interessante, predicava ed ordinava castità e frugalità, laboriosità, onestà, rispetto all’autorità; quei giudei pacifici sembrarono loro, probabilmente, molto simili a degli stoici. Che per di più annunciavano imminenti «tempi ultimi», apocalittiche rivelazioni e rivolgimenti, che sempre inquietano ed interessano spasmodicamente i potenti che cercano di scrutare ansiosamente nel futuro, per indovinare il loro.

Sì, davvero Tiberio era ben informato del nuovo movimento, e nulla di più facile che volesse farlo fiorire e favorirlo non solo contro le trame persecutorie ebraiche (come aveva Roma già fatto coi Samaritani), ma anche come parte di un vasto progetto politico di restaurazione «romana» dell’impero; progetto che lo stolido rifiuto del Senato (Senatus mala bestia) intaccò.

Questa ricostruzione sfata alcuni miti, primo fra quelli che il primo cristianesimo avesse conquistato a Roma le infime plebi, il sottoproletariato promiscuo e multinazionale che formicolava nell’Urbe; attrasse invece dapprima ambienti d’alto livello sociale. E mostra un fatto cruciale mai sottolineato, credo, prima di Marta Sordi: che i primi cristiani si trovarono, forse senza capirlo del tutto, presi nel mezzo di uno straordinario conflitto fra due ideologie opposte e nemiche, due visioni inconciliabili della forma da dare all’impero – se una teocrazia orientale o uno Stato legale – che spaccava la più eccelsa classe dominante.

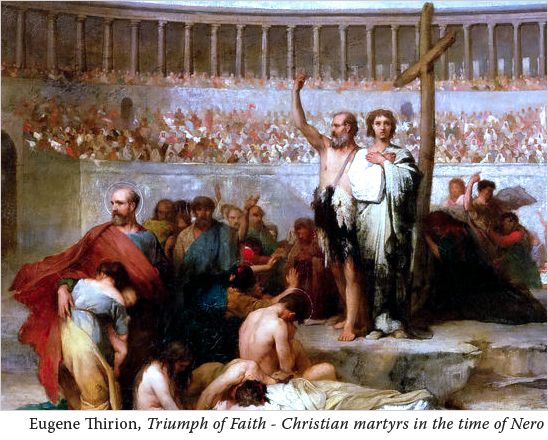

Quanto fosse dura e pericolosa una simile lotta si vide pochi anni dopo: quando Nerone, rivoltandosi dai maestri e tutori che la madre Agrippina gli aveva messo attorno essendo lui troppo giovane e che fecero di fatto da reggenti, se ne liberò con spiccia brutalità: ordinò il suicidio al suo istitutore, il filosofo stoico Seneca, come anche a Petronio detto Arbiter Elegantiae, autore del Satyricon ed uomo di polso sotto l’affettazione di frivolezza, e di Trasea Peto, senatore e stoico; si liberò del prefetto del pretorio Sesto Afranio Burro, soldato dai severi costumi, che era stato tribuno militare con Tiberio; e già che c’era fece ammazzare la madre Agrippina, troppo abile ed intrigante, che pretendeva controllarlo; insomma una epurazione in piena regola, sanguinosa e sistematica, della vecchia guardia austera, che aveva protetto i cristiani: ciò, va’ detto, tra gli applausi del popolino, che chiamava questa vecchia guardia «aerumnosi Solones» (tristi Soloni, sapientoni) e a cui Nerone annunciò come programma del suo governo la «laetitia»: allegria! Canti, suoni e circo con l’imperatore in scena. Poi cominciò la persecuzione, la prima e durissima, dei cristiani: saevos Solones, come recita un graffito inciso sul muro di un’osteria di Pompei, datato al 64 d.C.

Pietro fu suppliziato. Centinaia di cristiani atrocemente appesi. Paolo decapitato insieme al suo fedele compagno di viaggi e cronista, Luca; e ciò – si noti – dopo che Paolo, che s’era appellato a Cesare, e dunque sotto processo, aveva vissuto a Roma sotto blandissima sorveglianza (custodia libera) per due anni, e nel 57 o 58 era stato definitivamente prosciolto, probabilmente dallo stesso Afranio Burro.

Ora, dopo questa ricostruzione, provate a rileggere il passo della Seconda Tessalonicesi dove si parla del Katechon, e l’enigma svanisce. Diventa tutto chiaro. Perché Paolo usa dapprima il neutro («ciò che trattiene la manifestazione» dell’Iniquo) e poi il maschile («chi lo trattiene»): allude nel primo caso al veto imperiale, e nel secondo a Tiberio, che col veto trattiene la persecuzione dallo scatenarsi. Si intuisce anche il motivo per cui è così reticente, e non scrive nero su bianco le cose, ma ricorda ai suoi fedeli tessalonicesi di averne parlato loro a voce: si trattava di arcana imperii, di discorsi assai delicati e tutti interni al potere imperiale; da non esporre in una lettera che per di più era destinata ad essere letta pubblicamente davanti a piccole folle, tra cui non mancavano certo delatori. Fosse stato esplicito, Paolo avrebbe esposto chi, nell’alta cerchia di potere, gli aveva fornito quelle informazioni, e che nel nuovo clima era in pericolo: fra essi non è da escludere Seneca in persona.

Sì, proprio Seneca: il filosofo, ricchissimo, potentissimo personaggio di corte. Non è affatto impossibile. Gli Atti degli Apostoli (18, 12-17) narrano di come Paolo, a Corinto, fu salvato dal linciaggio degli ebrei dal proconsole di Acaia, Giunio Gallione. Orbene, Gallione era il fratello di Seneca. Niente di più facile che avesse dotato Paolo di una lettera di raccomandazione. E quindi, una mattina, il prigioniero semi-libero Paolo sarà apparso nella fastosa anticamera di Seneca, confuso tra la folla di clientes venuti per il consueto ossequio al loro potente protettore, si sarà fatto conoscere; può darsi ne sia diventato cliente, dunque protetto; e ne abbia attratto l’attenzione con il suo vivace ingegno, la nobile intellettualità e il disinteresse (quel cliens non chiedeva favori...), e forse la confidenza. Esistono, tramandate, persino 14 lettere che si sarebbero scambiate Seneca e Paolo; ovviamente considerate apocrife, comportano però dettagli che un falsario non poteva inventare – in una ad esempio Seneca allude alla Domina, la quale è «indignata» con Paolo perché ha abbandonato la sua vecchia fede: allusione a Poppea, moglie di Nerone, che sappiamo sotto influenza dei circoli ebraici nella capitale , e che a Paolo volevano far la pelle. Ma la questione se siano vere o false, ci porterebbe troppo lontano dal nostro argomento.

Che è quello del katechon. Adesso, vediamo meglio che cosa intendeva Paolo: sapeva che sui suoi convertiti pendeva una bufera di sangue e di morte; che si sarebbe scatenata appena un princeps avesse avuto convenienza a dare applicazione al senatoconsulto fatale. Questa era la spada di Damocle che pendeva su tutti loro: la illiceità della fede cristiana sul piano giuridico. Sentiva, Paolo, che i tempi stavano diventando ogni giorno più pericolosi, e prendeva il sopravvento l’ideologia teocratica per cui un imperatore «si sarebbe fatto Dio, fino a sedere sul trono di Dio». Sapeva che la protezione offerta, prima dal veto di Tiberio ed ora (morto Tiberio) da una sorta di volonterosa e tacita disapplicazione dei cesariani amici, non era affatto permanente né solida. Che presto sarebbe stato «tolto di mezzo» chi reggeva quel fragile scudo: evento che egli, e la comunità, vedevano come apocalittica fine dei tempi, avvento dell’Anticristo e tremenda necessaria tribolazione, quando « sarà rivelato l’empio e il Signore Gesù lo distruggerà con il soffio della sua bocca e lo annienterà». E infatti poco mancò che fosse estinto il nome cristiano.

* * *

L’indagine storica di cui sopra ha precisato il soggetto e il significato di katechon, gli ha restituito una precisa e circostanziata identità; l’ha ricondotto alla situazione specifica – e ai limiti – della politica dell’anno 50 d. C. Ciò vuol dire che l’ha «relativizzato»? Che il katechon è per così dire «secolarizzato»? In altre parole: è stata obliterata la sua potente evocazione metapolitica?

No. Lo stesso Paolo, mentre scriveva le sue epistole per istruire i suoi convertiti, era abitato dalla convinzione che l’attualità politica profana non è che l’eco della storia sacra, e in definitiva un episodio della immane Battaglia in Cielo svolta «ab initio», che vide precipitare come stella cadente lo spirito chiamato Lucifer, e da allora «Non Serviam». Le lettere paoline, come l’Apocalisse e gli Evangeli, sono Sacra Scrittura: sono ispirate, e sempre lo Spirito, quando parla, lo fa per immagini ed archetipi perenni. Il Figlio di Perdizione che s’innalza sopra ogni Dio può essere il Nerone che allora infuriava, ma è anche figura dell’Anticristo finale, e di tutti gli anticristi provvisori e parziali nel tempo di mezzo. Parimenti nei Vangeli: quando evoca «l’abominio della desolazione sul luogo sacro», Gesù profetizza la distruzione del Tempio del 70 d.C., ma simultaneamente la profanazione estrema e finale, che noi non abbiamo ancora veduta.

Nell’Apocalisse, la Bestia e il falso Agnello che governa in suo nome sono per Giovanni la cerchia ebraica istigatrice attorno a Nerone, ma non cessano di essere uno schema permanente e ricorrente, che vediamo all’opera ai nostri giorni nelle stanze di comando dell’ultima superpotenza rimasta. Così lo Spirito ci ammaestra a riconoscere il segni dei tempi dal germogliare del fico; un evento che torna ogni primavera, è tornato e tornerà.

Se qualche cosa oblitera la storicizzazione del katechon, mi pare, sono le elucubrazioni gnosticheggianti. Quelle che vaneggiano di una Chiesa che, trattenendolo, terrebbe dentro di sé il male e l’Anticristo. Quelle che incitano a vivere di «pura» fede, sotto la sola legge dell’Amore, rigettando tutto il potere «impuro» di Cesare, lo Stato e il diritto.

Avete paura di vivere di puro amore?, ci dicono questi insinuanti, «non avete il coraggio di affidarvi a Dio solo?». Non sono solo gli gnostici e i paganeggianti, ma molti cattolici «adulti» a professare questa ostilità a Roma, a proclamare che la Chiesa ha tradito Gesù da quando Costantino l’ha dichiarata religione di Stato, e ci incitano a vivere di pura spiritualità, senza appoggi nella legge: dai dossettiani ai neo-catecumenali, questi integralisti di un certo stampo sono legione.

Spero si colga in questo invito una replica di quello che si sentì fare Gesù: «Se sei Figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le loro mani». E sappiamo da Lui come dobbiamo rispondere: «Sta scritto: non tentare il Signore Dio tuo». La pretesa umiltà di questi «puri» (catari) è superbia luciferina. Essa si accorda assai bene con la fretta ebraica di toglier di mezzo ogni katechon col pretesto accelerare il Regno di Dio quando, credono loro, si libereranno da ogni legge, e governerà la (loro) licenza. Una fretta sacrilega, che Isaia maledice: «Guai a coloro che dicono: “si affretti, acceleri l’opera sua, sicché possiamo vederla!”» (Is.5,19).

Noi che ci sappiamo fragili e peccatori, non presumiamo di poter vivere in una società da cui Roma sia totalmente cancellata. Non solo ci atteniamo al detto di Gesù: «Date a Cesare», sappiamo che il katechon è un potere a-cristiano. Sappiamo, come ci ha mostrato l’indagine storica, che è un potere non religioso ma politico e radicalmente sovrano: tanto da frenare la «legalità» con la sua mano sovrana, quando la legalità diventa pericolosa alla vita umana. Sappiamo che è via via tolto di mezzo, sempre meno solido nel difendere con la forza legittima il diritto; ma insieme sappiamo che il poco è meno che niente, che non si deve «spezzare la canna fessa» e «spegnere il lucignolo che fumiga», perché dopo quella non c’è la «liberazione» promessa da Colui che ci disse «Sarete come dèi», ma lo scatenarsi dell’orgia omicida che «taglia le gole alle fanciulle» (cito Roberto Calasso, il patron di Adelphi).

Attendiamo e intanto leggiamo con appassionata inquietudine, negli eventi politici, la presenza del katechon e, col cuore stretto, il suo sinistro indebolimento.

In ciò ci sentiamo vicini a Carl Schmitt, peccatore cristiano, che nel suo Diario, alla data del 19 dicembre 1947, annotò: «Credo nel katechon: è per me il solo modo di capire la storia cristiana e trovarne il senso»; per poi aggiungere: «Si deve essere capaci di identificare il katechon per ciascuna epoca degli ultimi 1948 anni. Quel seggio non è mai stato vuoto, altrimenti avremmo cessato di esistere».

Al proposito, riporto un passo di Taubes, il suo interlocutore-nemico che andò a cercare il gran vecchio giurista, a saggiarlo da vicino, a provocarlo sul grande tema: «Una volta Carl Schmitt mi raccontò di essere stato caricato da Goering su un treno notturno insieme ad altri consiglieri di Stato e professori tedeschi, fra cui anche Heidegger, per prendere parte a Roma a un colloquio con Mussolini. E Mussolini gli disse allora, nel 1934: “Salvi lo Stato dal partito!”».

|